Классическая хореография - это основа, на которой держится все танцевальное искусство. Познав все его тонкости, вы сможете овладеть любым жанром, который вам по душе.

Как появилась классическая хореография?

Танец - это одно из древнейших искусств. С незапамятных времен посредством движений тела люди выражали свои эмоции, переживания и даже общались с высшими силами. Стоит ли говорить, что каждая из многочисленных народностей, населяющих планету, имеет свои специфические танцы, особенности которых связаны с культурными, социальными и бытовыми традициями. Классическая хореография вобрала в себя самые красивые, изящные и гармоничные движения, которые существовали в танцевальных культурах разных народов.

Несмотря на все вышесказанное, это искусство является молодым. Возраст классической хореографии (в ее нынешней форме) не более 400 лет. Ее появлением человечество обязано итальянской знати. В эпоху Возрождения в северных регионах страны ни один прием не обходился без танцев. Предшественниками современных хореографов были танцмейстеры, которые служили при королевском дворе. Именно они разработали те единые стандарты (своего рода "танцевальный этикет"), которыми мы руководствуемся и сегодня.

Как появилась терминология классического танца?

К XVI веку классическая хореография получила распространение во всей Европе. Но эпицентром развития данного искусства стала Франция. С момента основания в Париже Королевской Танцевальной Академии, хореография стала не просто придворным развлечением, а самостоятельным направлением искусства. Еще через 100 лет Рауль Фейе создал систему элементов классического танца. Каждому из них он дал французское название. Теперь все танцоры мира используют их в своем профессиональном лексиконе.

Основные понятия

Классическая хореография для взрослых и детей складывается из одних и тех же элементов, но сложность и техника исполнения будут существенно отличаться. Тем не менее, основные понятия и требования остаются неизменными.

Первым и самым главным условием является хорошая выворотность. Это способность разворачивать наружу бедренный сустав, что позволяет ноге и стопе, в частности, принимать основные позиции. Даже если данное свойство не дано человеку от рождения, его вполне возможно выработать путем регулярных и усердных занятий.

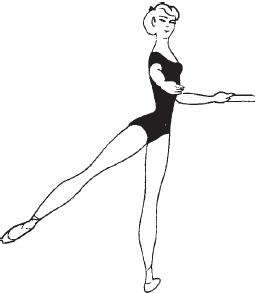

Поза - это статичная фигура, которая определяется положением корпуса, конечностей и головы танцора. В зависимости от положения относительно зрительного зала, позы могут быть открытыми или закрытыми. К основным относят круазе (croisee), эфасе (effacee), экарте (ecartee) и

Позиции - это основные положения конечностей. Если речь идет о стопах, то они, непременно, должны находиться на полу. Именно позиции определяют правильное положение тела, дарят ему грацию, а танцу - выразительность.

Позиции ног

Школа классической хореографии, зачастую, начинается с развития выворотности, которая позволяет ногам принимать основные позиции. Их выделяют шесть:

- первая позиция - ступни соприкасаются пятками и развернуты наружу, образуя на полу прямую линию (или угол 180 градусов);

- вторая позиция является производной от первой (ноги образуют все ту же прямую линию, но между ними образуется расстояние, равное размеру одной ступни);

- третья позиция - пятка одной ступни прижата к середине другой (при этом, ноги, по прежнему, образуют угол 180 градусов);

- четвертая позиция - выворотные ноги расположены параллельно друг другу на расстоянии, равном длине одной ступни;

- пятая позиция - ступни плотно прижаты друг к другу, при этом носки и пятки закрывают друг друга;

- шестая позиция - ступни расположены параллельно друг другу и перпендикулярно положению тела.

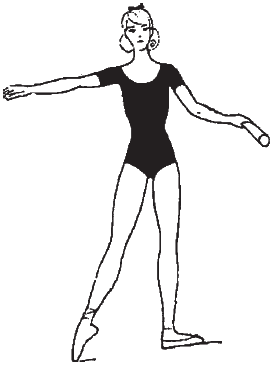

Позиции рук

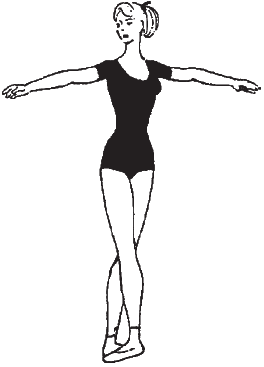

Плавные движения рук придают танцу красоту, нежность и выразительность. Тем не менее, чтобы добиться результата, важно знать их основные позиции, а именно:

- подготовительная позиция - руки опущены вниз, локти и кисти округлены;

- первая позиция - из подготовительной следует поднять руки, зафиксировав их перед собой на уровне диафрагмы;

- вторая позиция - из первой позиции следует развести руки в стороны (при этом, локоть и кисти не должны провисать, а должно оставаться легкое округление);

- третья позиция - из первой руки поднимают над головой.

![]()

Основные группы движений

Достаточно сложной наукой является хореография. Классический танец требует не только физических навыков, но также теоретических знаний. Так, выделяют следующие основные группы движений;

- плие (plier) - сгибание ног в коленях;

- этандр (etendre) - вытягивание корпуса и конечностей;

- релеве (relever) - подъем на полупальцы;

- глиссе (glisser) - плавное скольжение стопы по полу;

- соте (sauter) - прыжки;

- элансе (elancer) - бросок ноги;

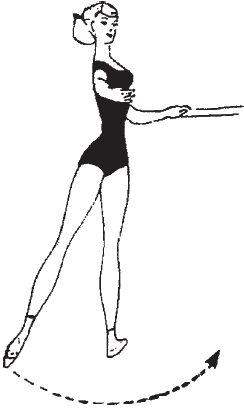

- турне (tourner) - поворот вокруг себя.

Это основа хореографии, но далеко неполный список ее позиций. Танец представляет собой плавную попеременную смену позиций с использованием указанных базовых движений.

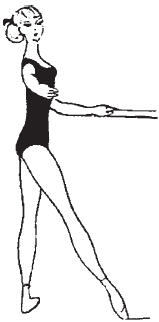

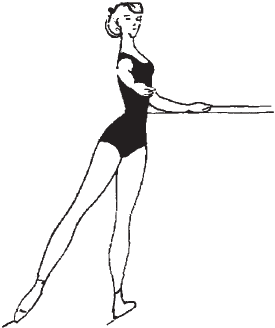

Экзерсис у станка

Театр классической хореографии начинается с экзерсиса у специального Это комплекс упражнений, направленный на развитие опорно-двигательного аппарата. Именно с экзерсиса начинает свое занятие любой танцор. Комплекс включает в себя следующие основные упражнения:

- - плавное приседание во всех известных позициях ног (может быть половинным и глубоким), направленное на разогрев мышц и связок.

- Battement tendu (батман тандю) - скольжение носка по полу с напряжением всей ноги и вытягиванием подъема (разрабатывает ахилл и способствует общему развитию мышц).

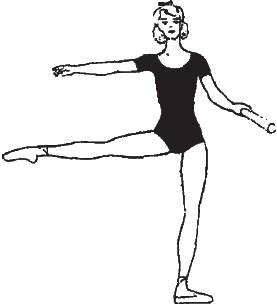

- Battement jete (батман жете) - невысокий бросок носка, сопровождающийся резким разрывом ног и напряжением в паховой области (развитие тазобедренного сустава и голеностопа).

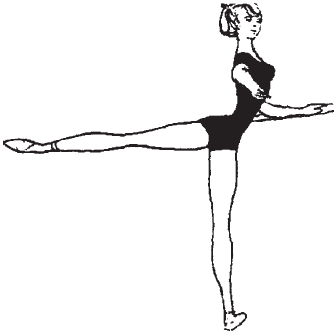

- Rond de jambe par terre (рон де жамб партер) - рабочая нога описывает круг по полу (данное упражнение способствует развитию выворотности, а также разогревает тазобедренный сустав).

- en dehors - движения направлены вперед по отношению к опорной ноге;

- en dedans - носок "рисует" круг в обратную сторону;

- Battement fondu (батман фондю) - плавно и пластично опорная нога опускается в положение "деми плие", а рабочая в это время сгибается в колене, прикасаясь носком к щиколотке (на подъеме колено опорной ноги вытягивается, а рабочая выпрямляется под углом 45 градусов).

- Battement frappe (батман фроппе) - резкое, энергичное движение, в ходе которого рабочая нога "обнимает" стопой щиколотку опорной.

- Battement pique (батман пике) - представляет собой резкий и невысокий отрыв ноги от пола (как будто, танцующий прикасается к горячей поверхности или же колючей иголке).

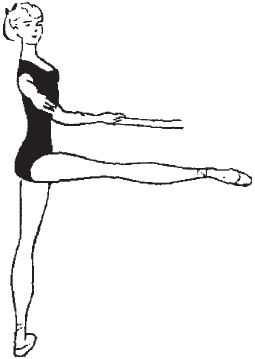

- Battement releve lent (батман релеве лян) - это медленный подъем ноги на высоту не менее чем 90 градусов (положение стоит на несколько секунд зафиксировать, после чего вернуться в исходное).

- Grand battement jete (гранд батман жете) - это упражнение можно считать усложненным вариантом батман жете, в ходе которого происходит резкий большой разрыв между ногами (при этом, рабочая должна подняться, как минимум, на 90 градусов).

Стоит отметить, что упражнения делаются так называемым крестом, в ходе которого нога поочередно двигается вперед, в сторону и назад. При этом в самом начале обучения упражнения выполняются в элементарном базовом характере. Позже могут быть разучены более сложные комбинации, направленные на развитие пластичности и грации.

Классическая хореография для детей

Пожалуй, чаще чем в любые другие секции, родители отдают своих чад в танцевальные кружки. И даже если в будущем ребенок не станет знаменитым артистом балета, эти занятия не пройдут для него даром. Польза для детей от хореографии следующая:

- выработка правильной осанки, а также ее коррекция;

- формирование мышечного корсета, который призван предохранять позвоночник от искривления;

- развитие гибкости и физической выносливости;

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата;

- снижение массы тела и поддержание оптимального веса;

- нормализация работы вестибулярного аппарата.

Помимо всего прочего, регулярные занятия хореографией помогают выработать естественную грацию и, конечно же, гармоничную фигуру (что важно как для девочек, так и для мальчиков). Тем не менее, если имеются проблемы с сердечнососудистой системой, к тренировкам стоит относиться с осторожностью. В некоторых случаях они могут быть противопоказаны.

С чего начинается обучение танцу?

Как ни странно, занятия классической хореографией начинаются с постановки танцевального шага. Именно он является основой любой композийции. Шаг должен быть четким, выворотным и пластичным. В ходе обучения может быть выявлено недостаточное развитие ахилла, коленного или бедренного сустава, что корректируется путем регулярных занятий.

Еще одним важным моментом является стойка. Позвоночник должен быть вытянут строго вертикально, ягодицы и живот подтянуты, лопатки сведены назад, а плечи опущены вниз. Если тело будет находиться в расслабленном положении, будет потеряна устойчивость, а также равновесие, а потому никакие движения не получатся. Конечно, первое время, достаточно тяжело следить за осанкой, но уже через несколько месяцев регулярных занятий такое положение тела становится естественным.

Вывод

Современная классическая хореография - это результат многовековой работы практиков и теоретиков, которые создали уникальную систему движений и позиций, а также язык танца, который понимают во всем мире. За сравнительно короткое время (в исторических масштабах 400 лет - это не так уж и много) танец превратился из примитивного выражения эмоций и элемента мистических ритуалов в настоящее искусство, которым не устает восхищаться человечество.

К сожалению, многие до сих пор считают хореографию несерьезным занятием. Тем не менее, это целая наука. И даже если танец не станет вашей профессией или увлечением всей жизни, занятия не пройдут бесследно. Регулярные тренировки помогут вам сформировать красивую фигуру и осанку, выработать плавную походку, придадут вашим движениям грацию. Кроме того, вы будете застрахованы от многих заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Термином «классический танец» пользуется весь балетный мир, обозначая им определенный вид хореографической пластики. Классический танец — основа хореографии. На этом уроке постигаются тонкости балетного искусства. Это великая гармония сочетания движений с классической музыкой. Непременные условия классического танца: выворотность ног, большой танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, легкий высокий прыжок, свободное и пластичное владение руками, четкая координация движений, выносливость и сила. Главный принцип классического танца - выворотность, на основании которой разработано понятие о закрытых (ferme) и открытых (ouvert), скрещенных (croise) и не скрещенных (efface) позициях и позах, а также о движениях наружу (en deors) и внутрь (en dedans). Разделение на элементы, систематизация и отбор движений послужили основой школы классического танца. Она изучает группы движений, объединенных общими для каждой группы признакам: группа вращений (pirouette, tour, fouette), группа приседаний (plie), группа положений корпуса(attitude, arabesgue) и другие.

Урок классического танца

Зачем нужен классический танец?

В нынешнем разнообразии стилей и направлений хореографии, не всегда легко определиться, какой из них станет именно твоим наиболее непосредственным языком чувств. Как правило, хочется выразить самые потаённые движения души в разных лексических интерпретациях, элементарных навыков «танцевания» и владения своим телом, даже при хорошем педагоге, богатым на танцевальную лексику, не хватает, и танцуем то, что получается. Казалось бы, учим новое «современное» зачем нам учить то, что было до нас, но все новаторства по существу, одновременно глубоко и тонко связаны с традициями. Нужно помнить, что все новые течения это ни что иное, как синтез хореографического наследия разных времен и народов минувших лет. Все новое это конечно здорово, но не следует терять то, что называют «силой советской хореографической школы», а следует знать так, как азбуку, без которой искусство хореографии невозможно. Следует страховать себя от неизбежных потерь и утрат, которые с годами становятся все более значительными. За границей платят колоссальные деньги за то, чтобы учится русской классической школе. Там не теряют времени даром, не упускают ни одного удобного случая и снимают все, что удаётся увидеть: уроки, репетиции, спектакли, а мы часто действуем бесхозяйственно, легкомысленно, не дорожим теми ценностями, которыми обладаем. Я не говорю о том, что каждый сюжет, каждая тема должна выражаться исключительно классическими танцевальными формами. Движение мыслителя не как отвлеченный знак, «подошедший» к данному танцевально-смысловому контексту, а как неповторимый единственно оправданный образно-пластический способ выражения данного содержания.

«Меня очень огорчает какое-то безразличие, иногда даже пренебрежительное отношение молодежи к классике, недооценка ее как колоссального фактора в формировании личности танцора, в росте его профессионального мастерства. Самое важное для них - это трюки, а ведь стиль составляют как раз мелкие связующие движения, они и танец делают танцем, придают ему неповторимость особый эстетический аромат».

Алеся Прусская

«Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрагивает наименшее количество движений - то это грация»

Антон Чехов

О классическом танце

Эта система движений, призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным, превращает его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и самого исполнителя. Она вырабатывалась с тех пор, как балет стал равноправным жанром музыкального театра, то есть начиная с 17 века. Впрочем, сам термин «классический», отличающий этот вид театрального танца от других - народно-характерного, бытового и т. д., возник сравнительно недавно, и есть основания предполагать, что возник в России. Чтобы установить это, необходим краткий экскурс в историю. Пока балет как искусство еще не самоопределился, танец в образе являлся важной составной частью синтетического зрелища. Подобно многим современным искусствам, он появился в эпоху Возрождения. Уже тогда танец играл значительную роль в представлениях народного театра и в религиозных мистериях, в площадных шествиях и парадных выездах мифологических персонажей на княжеских пирах. В ту пору, еще до своего терминологического закрепления, появилось и понятие балет, от латинского ballo - танцую. Как часть музыкально-драматического придворного спектакля балет проник во Францию 16 века и занял видное место в придворном жанре английской «маски». В 17 веке, когда в Париже была основана Королевская Академия танца(1661), балет вышел из дворцовых зал на профессиональную сцену и там, наконец, отделился от оперы, сделался самостоятельным театральным жанром. Примерно тогда же начал кристаллизоваться вид танца, который сейчас называют классическим. Этот новый вид был сложен, ибо, с одной стороны танец очищался от засорявших воздействий придворного бального танца, с другой же - этот профессиональный танец понемногу начинали насыщать элементы виртуозной техники плясунов и акробатов народного театра. Отбор и синтез таких элементов осуществлялись путём абстрагирования; целью был танец, способный, как и музыка, воплощать самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром. Поначалу к такому танцу могли обращаться, лишь изображая «благородны» персонажей-богов, героев, королей. В19 в. именовался «благородным», «высоким», «серьёзным», в отличии от «демихарактерного» (то есть танца серьёзного, но допускающего известный налёт характерности), «пасторального» (то есть облагороженного крестьянского) и «комического»(как правило гротескного и подчас весьма вольного). Переломной в судьбе классического танца была эпоха романтизма. Но и тогда практики и теоретики еще не прикрепили к нему термин «классический». Таким образом, можно предполагать, что именно необходимость защитить благородство содержания и академизм форм русского балетного искусства от воздействий завезенного с Запада канкана вызвала к жизни термин «классический танец» и дала ему всеобщее признание. В то же время он являлся как бы охранной грамотой русского балета, ставшего во второй половине 19 века цитаделью мировой хореографии. Блюстителем ее канонов был в театре М. И. Петипа, в школе - Х. П. Иогансон. На русской сцене и в русской школе абстрагированная система пластической выразительности, за которой прочно укрепилось наименование классического танца, нашла и наиболее полное эстетическое выражение. Балеты Петипа завершили длительный процесс формирования классического танца как системы выразительных средств. В них собраны, упорядочены и возведены в высокое художественное правило все поиски 19 века в области этого танца. Тогда же окончательно закрепилась и французская терминология классического танца, принятая и по сей день. Она создавалась путем отсеивания необязательных временных элементов и отбора постоянных, обусловливающих самую природу классического танца. Эта терминология, несмотря на свою условность, почти всегда позволяет обнаружить корни, установить генетические истоки того или иного движения, позы или положения. Большинство названий определяет характер обозначаемых ими движений, связанных с работой мышц. Таковы разнообразные батманы, которые представляют значительную часть урока классического танца и, как многие другие упражнения, видоизменено присутствуют в сценических танцевальных формах.

Классический танец - это основа любых видов танцев, основная система выразительных средств хореографического искусства. Классический балет можно назвать фундаментом всех сценических видов танца. Помимо самого утверждения танца как высокого искусства и самостоятельного вида театрального действа, способного развивать сюжет без помощи пения или декламации, балет выработал терминологию танца и систему подготовки танцоров, с небольшими изменениями используемую и в других стилях. Поэтому танцорам рекомендуется начинать с уроков классического танца, даже если они, позднее специализируются в танце модерн, шоу-балете или джазовом танце. Основы классического танца настолько универсальны, что даже опытные танцоры других танцевальных направлений не прекращают занятий классикой. Занятия классики полезны очень для детей. С раннего возраста закладывается правильная осанка и постепенно исправляются различные случаи искривлений позвоночника. На уроке классического танца у детей вырабатывается ответственность перед делом, которым они занимаются, а также уважение к искусству. Обучение классическому танцу включает в себя: изучение основных позиций рук, ног и постановки корпуса, ознакомление с профессиональной терминологией, историей развития балета, постановку маленьких классических форм: этюдов, адажио, вариаций и т.д. Все движения классического танца строятся на основе выворотности. В теории классического танца разработано учение о закрытых (ferme) и открытых (ouvert), скрещенных (croisee) и нескрещенных (efface) позициях и позах, а также о движениях внутрь (en dehors) и наружу (en dedans). Выворотность - термин, обозначающий одно из важнейших, профессиональных качеств артиста балета. Выворотность необходима для танцовщика при исполнении любого сценического танца (в особенности - классического). Кроме того, выворотность способствует чистоте пластичных линий движений ног, делает невидимыми углы, образуемые пятками при поднимании ног и т. д. Спина - это не только устойчивость во время танца, но и вся красота вертикальных линий. Без сильной спины невозможно выполнить повороты. В классическом танце приняты пять позиций ног, исполняемые таким образом, что ноги как бы вывернуты вовне (отсюда термин «выворотность»). Речь идет не о том, чтобы повернуть только ступни носками в разные стороны, повернута должна быть вся нога, начиная с бедренного сустава. Поскольку это возможно только при достаточной гибкости, танцовщик должен упражняться ежедневно и подолгу, чтобы научиться без усилий принимать необходимое положение. Первая позиция: ступни соприкасаются пятками и развернуты носками наружу, образуя на полу прямую линию. Вторая позиция: сходна с первой, но пятки выворотных ног отстоят одна от другой на длину ступни (т.е. примерно на 33 см). Третья позиция: ступни прилегают одна к другой таким образом, что пятка одной ступни соприкасается с серединой другой ступни (т.е. одна стопа наполовину закрывает другую). Эта позиция в настоящее время используется редко. Четвертая позиция: выворотные ступни стоят параллельно друг другу примерно на расстоянии одной стопы (33 см). Пятка одной ступни должна находиться прямо перед носком другой; таким образом, вес распределяется равномерно. Пятая позиция: сходна с четвертой, с той разницей, что ступни плотно прилегают одна к другой. Классический балет - дитя западной культуры, и в подходе к телесности он несет на себе отпечаток средневековой философии и религии с их отречением от тела, желанием возвыситься над «бренной плотью». Подобное воззрение отразилось в культуре танца: балерина практически все время находится на пальцах либо полупальцах, тем самым минимизируя контакт с землей, и т.д. Балет - искусство довольно молодое, ему немногим более четырехсот лет. Родился балет в Северной Италии в эпоху Возрождения. Итальянские князья любили пышные дворцовые празднества, в которых танец занимал важное место. Одеяния и залы придворных дам и кавалеров не подходили для сельских плясок; не допускали неорганизованного движения. Поэтому специальные учителя - танцмейстеры - старались навести порядок в придворных танцах. Постепенно танец становился все более театральным. Термин «балет» появился в конце XVI века (от итальянского balletto - танцевать). Но означал он тогда не спектакль, а лишь танцевальный эпизод, передающий определенное настроение. Такие «балеты» состояли обычно из мало связанных между собой «выходов» персонажей - чаще всего героев греческих мифов. После таких «выходов» начинался общий танец - «большой балет». Первым балетным спектаклем-представлением стал «Комедийный балет Королевы», поставленный в 1581 году во Франции итальянским балетмейстером Бальтазарини ди Бельджойозо. Именно во Франции происходило дальнейшее развитие балета. Вначале это были балеты-маскарады, а затем помпезные мелодраматические балеты на рыцарские и фантастические сюжеты, где танцевальные эпизоды сменялись вокальными ариями и декламацией стихов. В царствование Людовика XIV спектакли придворного балета достигли особого великолепия. Людовик сам любил участвовать в балетах, и свое знаменитое прозвище «Король-Солнце» получил после исполнения роли Солнца в «Балете ночи». В 1661 году с целью сохранения и развития танцевальных традиций он создал Королевскую академию музыки и танца. Директором академии был королевский учитель танцев Пьер Бошан. Вскоре была открыта Парижская опера. На первых порах в ее составе ее труппы были одни мужчины. Женщины на сцене Парижской оперы появились лишь в 1681 году. В театре ставились оперы-балеты композитора Люлли и комедии-балеты драматурга Мольера. В них поначалу участвовали придворные, а спектакли почти не отличались от дворцовых представлений. Танцевали уже упоминавшиеся медленные менуэты, гавоты и паваны. Маски, тяжелые платья и туфли на высоких каблуках мешали женщинам выполнять сложные движения. Поэтому мужские танцы отличались тогда большей грациозностью и изяществом. К середине XVIII века балет завоевывал большую популярность в Европе. Все аристократические дворы Европы стремились подражать роскоши французского королевского двора. Вскоре под влиянием моды женский балетный костюм стал значительно легче и свободнее, под ним угадывались линии тела. Танцовщицы отказались от обуви на каблуке, заменив ее на легкие бескаблучные туфельки. Менее громоздким стал и мужской костюм. Каждое новшество делало танцы осмысленнее, а танцевальную технику - выше. Постепенно балет отделился от оперы и превратился в самостоятельное искусство. В конце XVIII века родилось новое направление в искусстве - романтизм, оказавший сильнейшее влияние на балет. В романтическом балете танцовщица встала на пуанты. Первой это сделала Мария Тальони, полностью изменив прежние представления о балете. В балете «Сильфида» она предстала хрупким существом из потустороннего мира. Успех был ошеломляющий. В это время появилось множество замечательных балетов, но, к сожалению, романтический балет стал последним периодом расцвета танцевального искусства на Западе. Со второй половины XIX века балет, потеряв свое прежнее значение, превратился в придаток к опере. Лишь в 30-е годы XX века под влиянием русского балета началось возрождение этого вида искусства в Европе. В России первый балетный спектакль - «Балет об Орфее и Евридике» - поставлен 8 февраля 1673 года при дворе царя Алексея Михайловича. Церемонные и медлительные танцы состояли из смены изящных поз, поклонов и ходов, чередовавшихся с пением и речью. Никакой существенной роли в развитии сценического танца он не сыграл. Это была лишь очередная царская «потеха», привлекавшая своей необычностью и новизной. Только спустя четверть века, благодаря реформам Петра I, музыка и танец вошли в быт русского общества. В дворянские учебные заведения ввели обязательное обучение танцам. При дворе начали выступать выписанные из-за границы музыканты, оперные артисты и балетные труппы. В 1738 году открылась первая в России балетная школа, и дети из дворцовой челяди стали первыми в России профессиональными танцовщиками. В начале XIX века русское балетное искусство достигло творческой зрелости. Русские танцовщицы внесли в танец выразительность и одухотворенность. Это неизменно привлекало в Москву и Петербург крупнейших хореографов Европы. Нигде в мире они не могли встретить такой большой, талантливой и хорошо обученной труппы, как в России. Новый этап в истории русского балета начался, когда П.Чайковский впервые сочинил музыку для балета. Это было «Лебединое озеро». До этого к балетной музыке серьезно не относились. Благодаря Чайковскому балетная музыка стала серьезным искусством наряду с оперной и симфонической музыкой. Раньше музыка полностью зависела от танца, теперь танцу приходилось подчиняться музыке. Дальнейшее развитие русского балета связано с именем московского балетмейстера А. Горского, который, отказавшись от устаревших приемов пантомимы, использовал в балетном спектакле приемы современной режиссуры. Придавая большое значение живописному оформлению спектакля, он привлекал к работе лучших художников. Но подлинный реформатор балетного искусства - Михаил Фокин, восставший против традиционного построения балетного спектакля. Он утверждал, что тема спектакля, его музыка, эпоха, в которую происходит действие, требуют каждый раз иных танцевальных движений, иного рисунка танца. В балете «Дафнис и Хлоя» он отказался от танцев на пуантах и в свободных, пластичных движениях оживил античные фрески. В 1908 году начались ежегодные выступления артистов русского балета в Париже, организованные театральным деятелем С. П. Дягилевым. Среди них наиболее выдающейся тансовщицей была несравненная Анна Павлова. «Умирающий лебедь», созданный великой балериной Павловой, - поэтический символ русского балета начала XX века. Именно тогда, под влиянием мастерства русских артистов, встряхнулся и обрел второе дыхание западный балет. После Октябрьской революции 1917 года многие деятели балетного театра покинули Россию, но, несмотря на это, школа русского балета уцелела. Пафос движения к новой жизни, революционная тематика, а главное простор творческого эксперимента вдохновляли мастеров балета. Перед ними стояла задача: приблизить хореографическое искусство к народу, сделать его более жизненным и доступным. Так возник жанр драматического балета. Это были спектакли, обычно основанные на сюжетах известных литературных произведений, которые строились по законам драматического спектакля. Содержание в них излагалось с помощью пантомимы и изобразительного танца. В середине XX века драматический балет переживал кризис. Балетмейстеры предпринимали попытки сохранить этот жанр балета, усиливая зрелищность спектаклей с помощью сценических эффектов, но, увы, тщетно. В конце 1950-х годов наступил перелом. Хореографы и танцовщики нового поколения возродили забытые жанры - одноактный балет, балетную симфонию, хореографическую миниатюру. А с 1970-х годов возникают самостоятельные балетные труппы, независимые от оперно-балетных театров. Их число постоянно увеличивается, среди них появляются студии свободного танца и танца модерн.

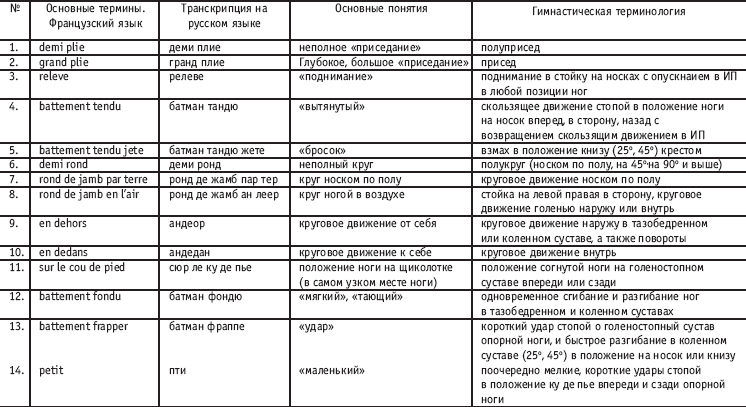

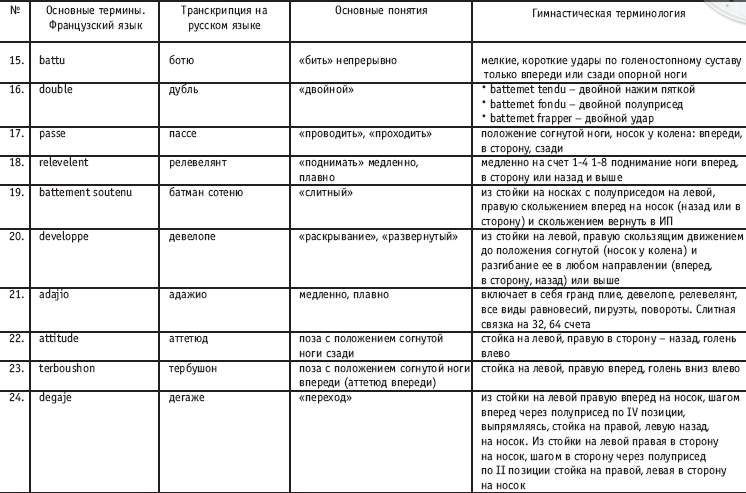

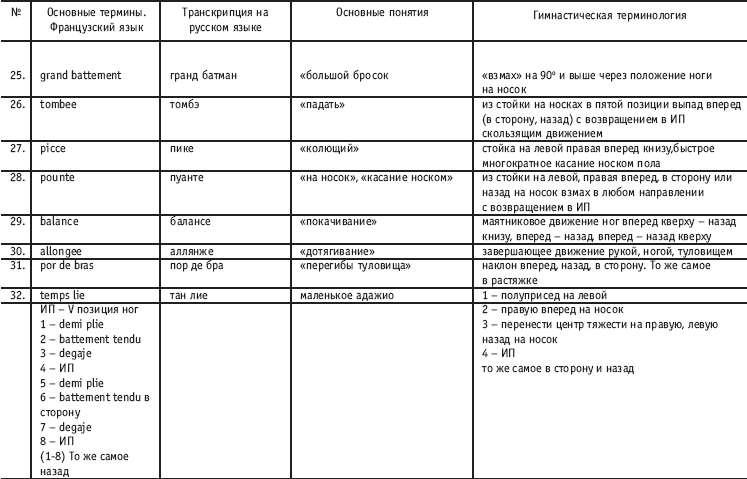

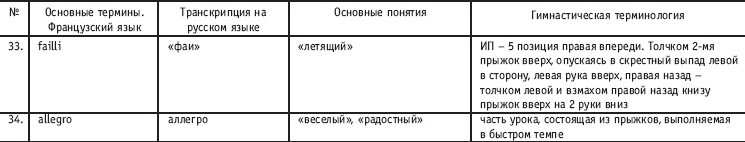

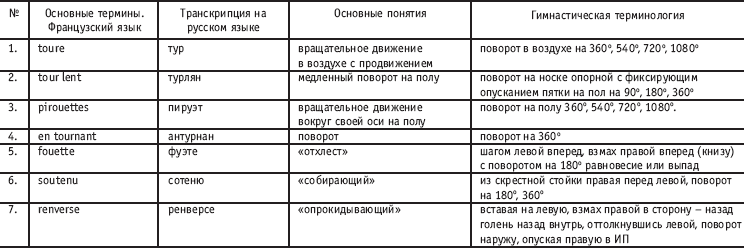

Хореографическая терминология – система специальных наименований, предназначенных для обозначения упражнений или понятий, которые кратко объяснить или описать сложно.

В XVII веке (1701 г.) француз Рауль Фейе создал систему записи элементов классического танца. Эти термины признаны специалистами в области мировой хореографии и в настоящее время.

Обращаясь к специальной литературе, студенты испытывали трудности, сталкиваясь с незнакомыми терминами, такими, как: «Выворотное положение ног», а это является необходимым и обязательным условием техники выполнения элементов классического танца, «Корпус» в гимнастике неприемлемый термин, его заменяет «Осанка», «Баллон» – умение зафиксировать позу в прыжке, «Форс» – необходимое подготовительное движение руками для выполнения пируэтов, «Апломб» – устойчивое положение занимающегося, «Элевация» – способность спортсмена показать максимальную фазу полета в прыжке, «Припорасьон» – подготовительные упражнения рукой или ногой перед началом выполнения элемента, «Крестом» – выполнение элементов в следующих направлениях: вперед, в сторону, назад, в сторону или в обратном направлении.

Знание специальных терминов ускоряет процесс обучения. Хореографическая терминология характеризует движение детальнее гимнастической. Это международный язык танца, возможность общения с хореографами, понимание специальной литературы, возможность кратко произвести запись учебных комбинаций, урока, этюдов, вольных упражнений, композиций.

Терминология всегда строится в соответствии с правилами словообразования. Основное преимущество термина – в краткости. Это дает возможность сократить время для объяснения заданий, сохранить плотность урока.

Но не всегда студентам удается запомнить хореографическую терминологию, поэтому возникла идея написания элементов хореографии с помощью гимнастической терминологии, для более доступного восприятия студентами изучаемого материала.

Опыт показывает, что именно у студентов, не имеющих хореографической подготовки, возникают трудности в запоминании названий движений. Как правило, это батутисты и прыгуны на акробатической дорожке. Но и спортсмены, выполнившие нормативы КМС и МС, не всегда владеют знанием терминов и правильной техникой выполнения даже простейших элементов. Создание такого рода таблицы, большое количество иллюстраций к элементам дают возможность упорядочить знания студентов в области хореографической подготовки, свободно владеть терминами хореографии и при необходимости пользоваться специальной литературой по хореографии.

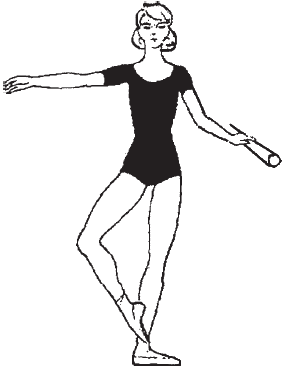

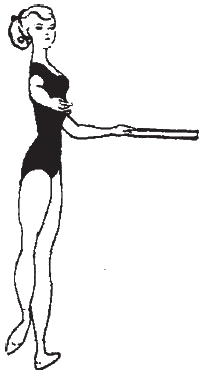

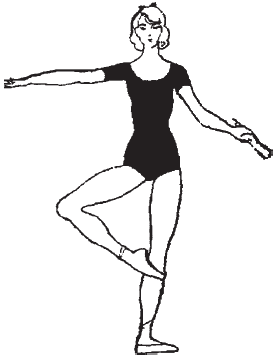

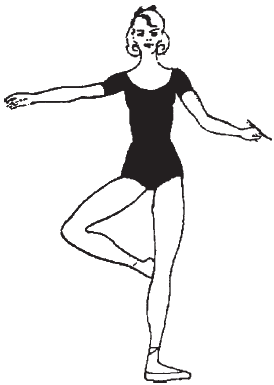

ПОЗИЦИИ РУК И НОГ В КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦЕ ПОЗИЦИИ РУК

подготовительная

Руки вниз, округленные в локтевом и лучезапястном суставах ладонью вверх. Большой палец внутри ладони

I – первая

Руки вперед, округленные в локтевом и лучезапястном суставах

II – вторая

Руки вперед в стороны, округленные в локтевом и лучезапястном суставах ладонями внутрь

III – третья

Руки вперед кверху, округленные в локтевом и лучезапястном суставах, ладонями внутрь

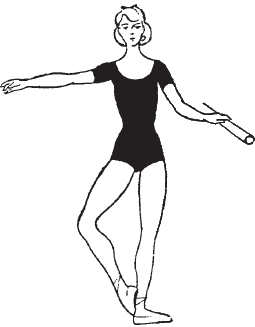

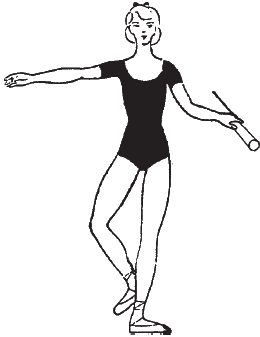

ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ РУК

Правая рука в третьей позиции, левая рука во второй позиции

Правая рука вперед, ладонью вниз, левая рука назад, ладонью вниз

Правая рука во второй позиции, левая рука в подготовительной позиции

Правая рука в первой позиции, левая рука в подготовительной позиции

Правая рука в третьей, левая рука в подготовительной позиции

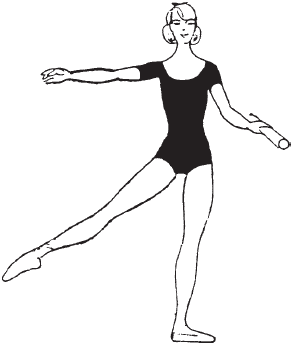

ПОЗИЦИИ НОГ

I – первая

Сомкнутая стойка носки наружу. Пятки сомкнуты, носки наружу. Ноги расположены на одной линии с равномерным распределением центра тяжести по всей стопе

II – вторая

Широкая стойка ноги врозь носки наружу. Ноги расположены друг от друга на одной линии на расстоянии одной стопы с равномерным распределением центра тяжести между стопами

III – третья

Правая приставлена к середине левой стопы (носки наружу)

IV – четвертая

Стойка ноги врозь, правая перед левой (на расстоянии одной стопы) носки наружу (выполняется с обеих ног)

V – пятая

Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу (правая пятка сомкнута с носком левой, выполняется с обеих ног)

VI – шестая

Сомкнутая стойка (пятки и носки сомкнуты)

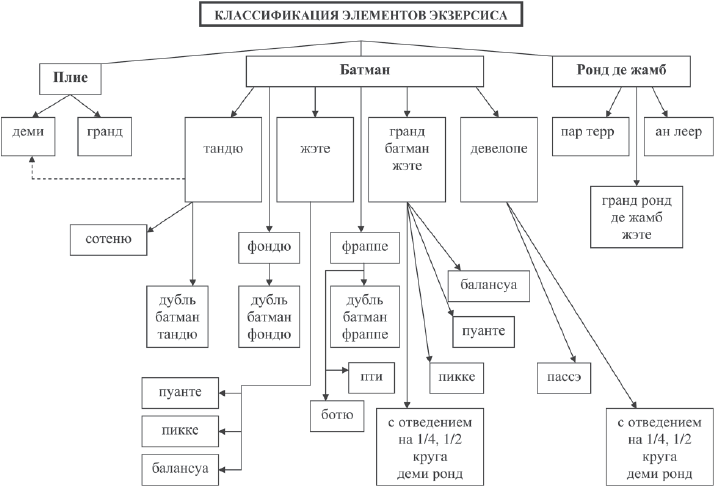

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКЗЕРСИСА

Экзерсис – хореографические упражнения в установленной последовательности у опоры или на середине.

ПОВОРОТЫ НА 90°, 180°, 360°, 540°, 720°, 1080°.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЭКЗЕРСИСА

ДЕМИ ПЛИЕ, ГРАНА ПЛИЕ (ПОЛУПРИСЕД, ПРИСЕД)

Цель упражнения – развитие эластичности суставно-связочного аппарата и «выворотности» в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Упражнение способствует развитию прыгучести за счет растягивания ахиллесова сухожилия.

Полуприсед (деми плие)

Полуприсед выполняется по всем позициям. В этом упражнении пятки от пола не отрываются, тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги. Сгибание и разгибание ног выполняется плавно, без остановки, «выворотно», колени направлены в стороны, по линии плеч. Осанка прямая.

Присед (гранд плие)

Присед выполняется по всем позициям. Сначала плавно выполняется полуприсед, затем постепенно поднимаются пятки, а колени максимально сгибаются. При разгибании сначала опускаются на пол пятки, затем выпрямляются колени. При поднимании пяток не подниматься высоко на полупальцы. Исключением является гранд плие по второй позиции, где пятки от пола не отрываются в связи с широкой позицией ног.

Сгибание и разгибание должно выполняться плавно, в одном темпе. Темп средний. Перед началом упражнения рука (если движение выполняется у станка) или обе руки (если движение выполняется на середине) из подготовительной позиции переводятся из подготовительной позиции через первую позицию во вторую. Затем с началом сгибания ног рука (или обе руки) опускается из второй позиции в подготовительную, а с началом разгибания ног рука снова переводится через первую позицию во вторую.

БАНТМАН ТАНДЮ (ВЫТЯНУТЫЙ)

(положение ноги на носок вперед, в сторону, назад)

Сгибание и разгибание стопы скольжением по полу до положения ноги на носок. Выполняется из первой или пятой позиции по трем направлениям: вперед, в сторону, назад.

Цель упражнения – научить правильно вытягивать ногу в нужном направлении, выработать силу и эластичность подъема (голеностопного сустава) и красивую линию ног.

Батман тандю (правая в сторону на носок)

Батман тандю вперед (правая вперед на носок)

Банман тандю назад (правая назад на носок)

Батман тандю вперед и назад выполняется по линии, строго перпендикулярной к туловищу, а в сторону – точно по линии плеча. При выполнении батман тандю сначала по полу скользит вся стопа, затем постепенно вытягиваются пальцы и подъем. Центр тяжести туловища на опорной ноге, носок от пола не отрывается.

Следить за тем, чтобы колени оставались предельно вытянутыми и обе ноги сохраняли «выворотность». В момент дотягивания ноги не должно быть упора на носок. При возвращении ноги в исходное положение стопа постепенно опускается на пол. Пятка опускается на пол только в исходной позиции.

При выполнении вперед скольжение начинается пяткой, а обратно стопа возвращается носком в ИП. При выполнении назад скольжение начинает носок, а обратно стопа возвращается пяткой в ИП.

4/4 , темп медленный. Позднее выполняется движение из затакта. Музыкальный размер -2/4, темп средний.

БАТМАН ТАНДЮ ЖЕТЕ (ВЗМАХ)

Вырабатывает силу мышц, красоту линии ног и четкость выполнения.

Небольшие четкие взмахи ногой в положение книзу и возвращение в исходное положение через батман тандю.

Выполняется по первой или пятой позиции по трем направлениям: вперед – книзу, в сторону – книзу, назад – книзу.

Батман тандю жете в сторону

(взмах правой в сторону – книзу)

Батман тандю жете вперед

(взмах правой вперед книзу)

Батман тандю жете назад

(взмах правой назад книзу)

Батман тандю жете выполняется так же, как и батман тандю, но при достижении положения на носок нога не задерживается, а взмахом продолжает движение, где фиксируется на высоте середины голени опорной ноги (45°). Обе ноги должны быть «выворотны», мышцы ног подтянуты, а во время взмаха подъем и пальцы работающей ноги должны быть предельно натянуты.

В ИП возвращается скользящим движением через положение на носок.

Музыкальный размер в начале разучивания – 4/4 или 2/4, темп медленный. По мере усвоения упражнения взмах ноги выполняется из затакта, темп средний.

ГРАНД БАТМАН (ВЗМАХ ПРАВОЙ ВПЕРЕД, В СТОРОНУ, НАЗАД)

В этом положении нога находится как при выполнении больших батманов жете (взмахов), фиксированных на 90°, так и при медленном поднимании ноги – релеве лян.

Положение ноги вперед

Положение ноги в сторону

Положение ноги назад

Большие взмахи в воздух и возвращение в исходное положение выполняются по первой или пятой позициям по трем направлениям: вперед, в сторону, назад. Из исходной позиции нога взмахом поднимается в воздух, проходя по полу скользящим движением, как и в батман тандю жете, с фиксацией ноги на 90° (в дальнейшем выше), и возвращается скольжением через батман тандю в ИП. Следить за сохранением «выворотности» и натянутости колен, подъема и пальцев работающей ноги. Центр тяжести туловища перенести на опорную ногу. При выполнении большого взмаха вперед и в сторону туловище должно оставаться строго вертикальным. При выполнении взмаха назад разрешается незначительный наклон туловища вперед.

Музыкальный размер – 4/4. В начале разучивания темп медленный. По мере усвоения взмах ноги выполняется из-за такта, темп средний, и увеличивается высота взмаха по трем направлениям: кверху, а затем вверх.

При выполнении релеве лян нога медленно поднимается вперед, в сторону или назад и так же медленно опускается в исходную позицию (через батман тандю). По мере усвоения высота также увеличивается, как в гранд батман кверху и вверх.

РОНД ДЕ ЖАМБ ПАРТЕР (КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ НОСКОМ ПО ПОЛУ)

Основная задача упражнения – развитие и укрепление тазобедренного сустава и необходимой «выворотности» ног.

Движение выполняется вперед – ан деор и назад – ан де дан.

Ан деор (наружу)

Из первой позиции скользящее движение вперёд на носок (батман тандю), сохраняя предельную «выворотность» и натянутость ног, переводится скольжением во вторую позицию до положения правая в сторону на носок, затем, сохраняя «выворотность» и натянутость, проводится назад на носок (батман тандю) и возвращается скольжением в исходную позицию

Ан дедан (внутрь)

При выполнении упражнения назад (ан дедан) нога из первой позиции скольжением отводится назад на носок, затем переводится скольжением в сторону на носок (до второй позиции), из второй позиции скольжением в положение правая вперед на носок (батман тандю) и возвращается скольжением в исходную позицию

Центр тяжести туловища сохраняется на опорной ноге. Работающая нога должна проходить «выворотно» все основные положения ног на носок в одном темпе. Через первую позицию нога проводится скользящим движением с обязательным опусканием на пол всей стопы.

Музыкальный размер 3/4, 4/4, темп средний.

ПОР ДЕ БРА (УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТУЛОВИЩА И РУК)

Группа упражнений, развивающая гибкость тела, плавность и мягкость рук и координацию движений.

Здесь дана одна из форм пор де бра, заключающаяся в сгибании туловища вперед и разгибании его, наклоне туловища назад и возвращении в исходное положение.

Упражнение выполняется у опоры и на середине зала из пятой позиции в положении лицом (ан фас) или в полповорота (круазе, эфасе). Перед началом упражнения руки переводятся из подготовительной позиции через первую во вторую.

Пятая позиция ног, вторая позиция рук

Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу, правая пятка сомкнута с носком левой. Руки в стороны, округленные в локтевом и лучезапястном суставах ладонью вперед, большой палец внутрь.

Пятая позиция ног, третья позиция рук

Пор де бра вперед, руки в третьей позиции (наклон туловища вперед, руки вверх, округленные в локтевом и лучезапястном суставах).

Пятая позиция ног, первая позиция рук

Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу, правая пятка сомкнута с носком левой. Руки вперед, округленные в локтевом и лучеза-пястном суставах ладонями внутрь.

Пор де бра назад, третья позиция рук

Наклон туловища назад, руки вверх, округленные в локтевом и лучезапястном суставах, поворот головы направо (наклон туловища назад выполнять только плечами назад, не расслабляя мышцы поясничного отдела).

Выполнять упражнение плавно, соблюдая точные позиции рук, сопровождая их движение взглядом и поворотом головы. Музыкальный размер-3/4, 4/4, темп медленный.

СЮР ЛЕ КУ АЕ ПЬЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГНУТОЙ НОГИ НА ЩИКОЛОТКЕ)

Положение ноги на щиколотке (сюр ле ку де пье) для выполнения батман фраппе, батман фондю, пти батман, ботю. Правая, согнутая слегка разогнутой стопой, находится над щиколоткой другой ноги, прикасаясь к ней наружной частью стопы. Пальцы отведены назад.

Положение сюр ле ку де пье выполняется впереди и сзади. В том и другом случае колено согнутой ноги должно быть «выворотно» и направлено точно в сторону по линии плеча.

Сюр ле ку де пье

(основное положение ноги на щиколотке впереди)

Сюр ле ку де пье

(основное положение ноги на щиколотке сзади)

Батман фраппе состоит из сгибания работающей ноги в положение сюр ле ку де пье и разгибания ее на носок на начальном этапе обучения, а по мере усвоения в положении книзу в группах УТГ-2,3, а в группах УТГ-4, СС, ВСМ – на полупальцах с опусканием в различные позы в положение на носок или книзу.

Сначала упражнение разучивается с разгибанием ноги в сторону, затем вперед и позднее назад лицом к опоре в медленном темпе. Необходимо следить за максимальной «выворотностью» ноги в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах.

Когда сгибание и разгибание ноги по всем трем направлениям будет освоено, то сгибание ноги будет выполняться из затакта с акцентом на разгибание ноги.

Музыкальный размер – 2/4, темп средний.

Сначала разучивается только положение сюр ле ку де пье впереди и сзади. Нога из пятой позиции фиксируется над щиколоткой другой ноги и снова опускается в пятую позицию. Это упражнение рекомендуется разучивать лицом к опоре. Необходимо следить за максимальной «выворотностью» ноги в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, сохраняя правильную осанку и центр тяжести туловища на опорной ноге.

По мере усвоения положения ноги на щиколотке впереди и сзади разучивается смена положения впереди и сзади в медленном темпе, а по мере усвоения – в быстром темпе. Для разучивания дубль фраппе в группах УТГ-3, УТГ-4 на полупальцах и в сочетании с деми плие в позы.

Положение ноги на щиколотке (сюр ле ку де пье) для выполнения батман фондю. Данное упражнение заключается в сгибании ноги в положение сюр ле ку де пье с вытянутым «подъемом», одновременным полуприседом на опорной ноге и разгибанием работающей ноги на носок или книзу в одном из трех направлений.

Сюр ле ку де пье

впереди (условное положение ноги на щиколотке впереди)

Сюр ле ку де пье

сзади (условное положение ноги на щиколотке сзади)

Сначала разучивается только положение сюр ле ку де пье впереди, затем сзади. После этого разучивается полуприсед на опорной ноге и разгибание работающей ноги сначала в сторону, затем вперед и назад лицом к опоре

Музыкальный размер – 2/4, темп медленный. Движение выполняется очень плавно.

Необходимо следить за «выворотностью» ног и за распределением центра тяжести туловища на опорной ноге. Когда движение хорошо усвоено, могут быть введены различные положения рук, особенно при выполнении упражнений на середине зала. В группе УТГ-3 разучивается дубль батман фондю, а в группах УТГ-4, СС, ВСМ упражнение выполняется на полупальцах.

ПАССЕ (ПЕРЕВОДЫ – «ВЫВОРОТНОЕ» ПОЛОЖЕНИЕ СОГНУТОЙ НОГИ ВПЕРЕДИ, В СТОРОНУ И СЗАДИ, НОСОК У КОЛЕНА).

ДЕВЕЛОПЕ (СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ НОГИ НА 90° И ВЫШЕ)

Упражнение развивает «выворотность» в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах и является подводящим упражнением для выполнения девелопе.

Пассе для выполнения девелопе вперед

Стойка на левой, правая согнута у колена носок впереди.

Пассе для выполнения девелопе назад

Стойка на левой, правая согнута в сторону, носок у колена сзади.

Пассе для выполнения девелопе в сторону

Стойка на левой, правая согнута в сторону, носок у колена в сторону.

Если нога будет разгибаться вперед, то из исходной позиции она переводится из положения сюр ле ку де пье впереди. Если же нога разгибается назад, – из положения сюр ле ку де пье сзади.

Затем работающая нога скользит по опорной ноге вверх (но не касаясь ее) и раскрывается в требуемом направлении. Если нога разгибается в сторону, то, немного не доводя носок до колена опорной ноги, ее нужно перевести на внутреннюю часть опорной ноги и затем разогнуть.

При выполнении необходимо следить за «выворотностью» бедра, натянутостью подъема и пальцев.

Когда пассе будет хорошо усвоено, вводится вторая часть движения – разгибание ноги в одном из трех направлений вперед, в сторону, назад. Сначала девелопе разучивается в сторону, затем вперед и позднее назад. В сторону и назад разгибание ноги разучивается лицом к станку. Движение выполняется плавно. Необходимо следить за «выворотностью» ноги во время ее разгибания и возвращения в исходное положение. Музыкальный размер -3/4, 4/4, темп медленный. При выполнении на середине могут быть даны различные повороты туловища и положения рук. Положение пассе может быть применено и при переводе ноги из одной позы в другую.

Девелопе выполняется из пятой позиции в группах УТГ-3, УТГ-4, СС, ВСМ в положении кверху, а по мере усвоения вверх в трех направлениях и на полупальцах, в позы, в сочетании с элементами избранного вида спорта.

Исполнить детскую мечту!

Какая девочка в детстве не мечтала о пышной юбке из белой марли и пуантах?

Сегодня, безусловно, можно купить и балетки и пуанты, а дизайнеры всех мастей шьют пачки немыслимых цветов, но... Но Вы можете не идти на компромиссы с детскими мечтами, а пойти на урок хореографии! Занятия у станка, волосы в пучок, томный взгляд, провожающий плавное движение собственной руки, батманы и плие - все то, о чем говорили, о чем шептались и чего, возможно, не получили будучи маленькой девочкой.

А уж про возможность выступать на сцене мы помолчим, сами все прекрасно знаете - сцена, овации, свет, оркестр...

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ

9 ПРИЧИН ЗАНЯТЬСЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ

Кто из нас не заглядывался в немой зависти на стройных красавиц, которые не идут, а плывут по улице, собирая восхищенные взгляды мужчин? Сегодня занятия хореографией набирают популярность как среди профессиональных танцоров разных стилей, так и среди тех, кто никогда не занимался танцами, и это неспроста. Причин пойти на уроки хореографии для взрослых много, вот основные из них:СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ в ГРУППЕ

ПРОБНЫЙ УРОК:

1

час

500 руб.

200 руб.

2

часа

1 000 руб.

300 руб.

РАЗОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:

1

час

500 руб.

АБОНЕМЕНТЫ: *

1

час в неделю

4-5 часов в месяц

2 000 руб.

1 900 руб.

438 руб./час

2

часа в неделю

8-10 часов в месяц

4 000 руб.

3 200 руб.

369 руб./час

3

часа в неделю

12-15 часов в месяц

6 000 руб.

4 400 руб.

338 руб./час

4

часа в неделю

16-20 часов в месяц

8 000 руб.

5 500 руб.

317 руб./час

5

часов в неделю

20-25 часов в месяц

10 000 руб.

6 500 руб.

300 руб./час

6

часов в неделю

25-30 часов в месяц

12 500 руб.

7 400 руб.

285 руб./час

7

и более часов в неделю

30 и более часов в месяц

15 000 руб.

7 900 руб.

от 95 до 260 руб./час

ОТЗЫВЫ

У Димы я занимаюсь классикой и джаз-модерном уже почти год, и сейчас могу сказать, что таких педагогов, как он очень мало. К счастью для его учеников, Дима видит не только то, какие они сейчас, и терпеливо шлифует их недостатки, но и умеет видеть, какими они будут через некоторое время, поэтому каждое занятие и каждая связка - это своего рода вызов, требующий от учеников настойчивости и старания - каждый раз сделать больше, чем думаешь, что способен. Если же кому этих качеств не хватит - Дима добавит:). Совершенно очевидно, что он верит в нас больше, чем мы сами в себя. В итоге, легче научиться, чем объяснить, почему ты чего-то не можешь). Зато какое потом удовольствие делать то, что еще совсем недавно казалось невозможным, и видеть, как твоему телу постепенно подчиняются красивые позы, движения и прыжки. Теперь, конечно, забавно вспоминать, как я сбежала с одного из первых занятий, вместо того, чтобы проявить немного больше терпения и снова постараться сделать недлинную связку. И просто ужасно подумать, что вдруг я бы не вернулась, и тогда не было бы для меня наших таких интересных занятий и таких красивых и оригинальных танцев! Ведь Дима очень креативный хореограф, он ставит танцы разные по настроению и стилю, в них каждый ученик имеет возможность не только развить свои танцевальные навыки, но и выразить себя. Сколько бы усилий не требовали занятия - уметь танцевать бесценно).