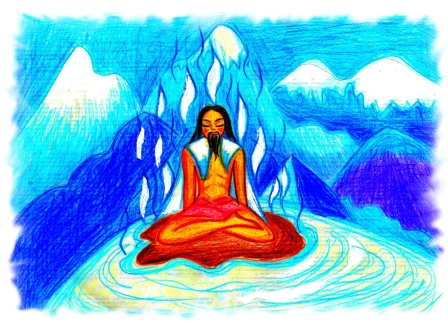

Тибетская йога является одной из самых разнообразных и удивительных мистических систем мира, и особенно в ней выделяется специфическая практика управления внутренним огнем, называемая туммо. Она позволяет выдерживать суровые холода Гималаев без вреда для здоровья и кардинальным образом преобразовывать свое тело и дух.

Что такое туммо

Если говорить коротко, то практика туммо – это специфичный метод тибетской йоги, позволяющий адепту научиться вырабатывать настолько мощное внутренне тепло (огонь), что оно позволяет ему не мерзнут даже в лютый мороз.

Наибольшую популярность и проработку как метода, туммо нашла в школе тибетской йоги линии кагъю-па. Но она также имеет место и в других тибетских традициях, в частности в тантрическом буддизме

Туммо является одной из шести йог Наропы – великого тибетского йога.

Практика выработки внутреннего тепла является одной из наиболее архаичных мистических техник, уходящих корнями в шаманизм, так как умение вырабатывать внутреннее тепло во многих культурах считается уникальной сверхспособностью шаманов и подтверждением их статуса как мастеров.

Механизм выработки внутреннего огня

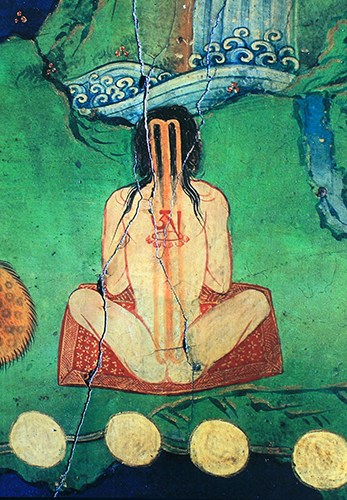

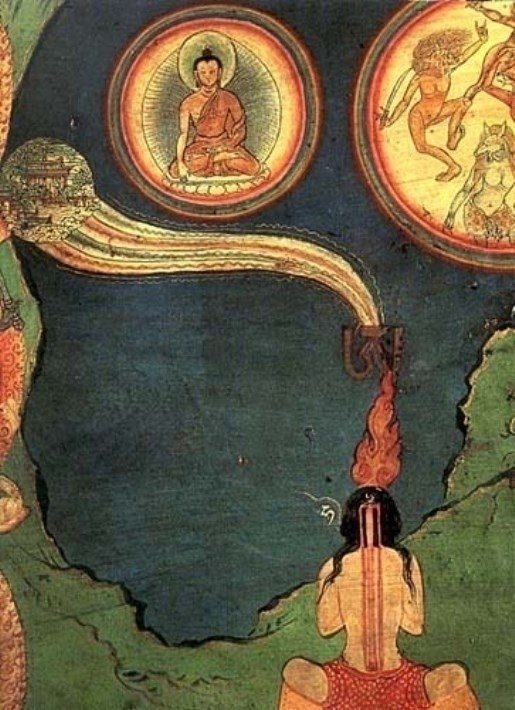

Каким же образом йог способен сгенерировать столько тепла? Это осуществляется благодаря тому, что йог с помощью уникальных методик учится работать с тонкими энергиями своего тела, стараясь жизненную энергию (известную в Индии как кундалини («змеиная сила»)) поднять вверх по позвоночному столбу. Чтобы добиться такого результата, он усердно практикует специальные дыхательные упражнения и овладевает навыками глубокой концентрации на энергетических центрах тела - чакрах.

Когда пробуждается энергия кундалини и начинает подниматься вверх вдоль позвоночника, она «разогревает» тело, переводя всю физиологию на совершенно другой, более эффективный уровень функционирования.

Первый этап обучения туммо

Первый этап обучения практике туммо заключается в том, что йог учится обходиться минимальным количеством одежды и просто закаляет тело простыми способами – растирает его снегом и обливается холодной водой для того, чтобы повысить физиологический уровень сопротивления низким температурам. В результате йог становится не только более крепким, но и повышает свой энергетический уровень, что и содействует раскрытию дремавших до этого способностей.

Усиление «жара»

Также для усиления внутреннего жара йогу необходимо соблюдать половое воздержание. Но это не просто отказ от интимной близости во всех ее проявлениях, а целый арсенал различных упражнений по трансформации сексуальной энергии. Для этого опять йог использует различные дыхательные упражнения, визуализации, элементы внутренней алхимии, с помощью которой он очищает сексуальную энергию от грубой материальной формы, а ее тонкий субстрат поднимает вдоль позвоночника вверх, проводя ее через чакры.

Аскеза

Обычно йог, желающий заниматься туммо, уединяется в какой-либо пещере или отдаленном месте, где интенсивно выполняет все необходимые этапы практики. Время от времени его посещает учитель, чтобы направлять его на этом пути.

Базовое испытание в практике туммо

Когда йог достигает совершенства в своих занятиях, и гуру видит, что он готов, то для него проводится специальный экзамен. Для этого в одну из морозных ветреных ночей ученика приводят на берег озера или реки. Йог обнажается и садится на землю в позу лотоса (падмасана).

Учитель мочит в ледяной воде простыни и оборачивает ими йога, задача которого с помощью своего внутреннего тепла не только не замерзнуть и не заболеть, но и с помощью своего жара на холодном морозном ветру высушить простынь!

При этом высушивание простыней проходит не один раз, а несколько, как только одна простынь высохнет, тут же намачивают вторую. Это испытание длится всю ночь до самого рассвета.

Иногда такое испытание устраивается сразу для нескольких учеников и тогда победителем испытания считается тот, кто больше всех высушил на себе простыней.

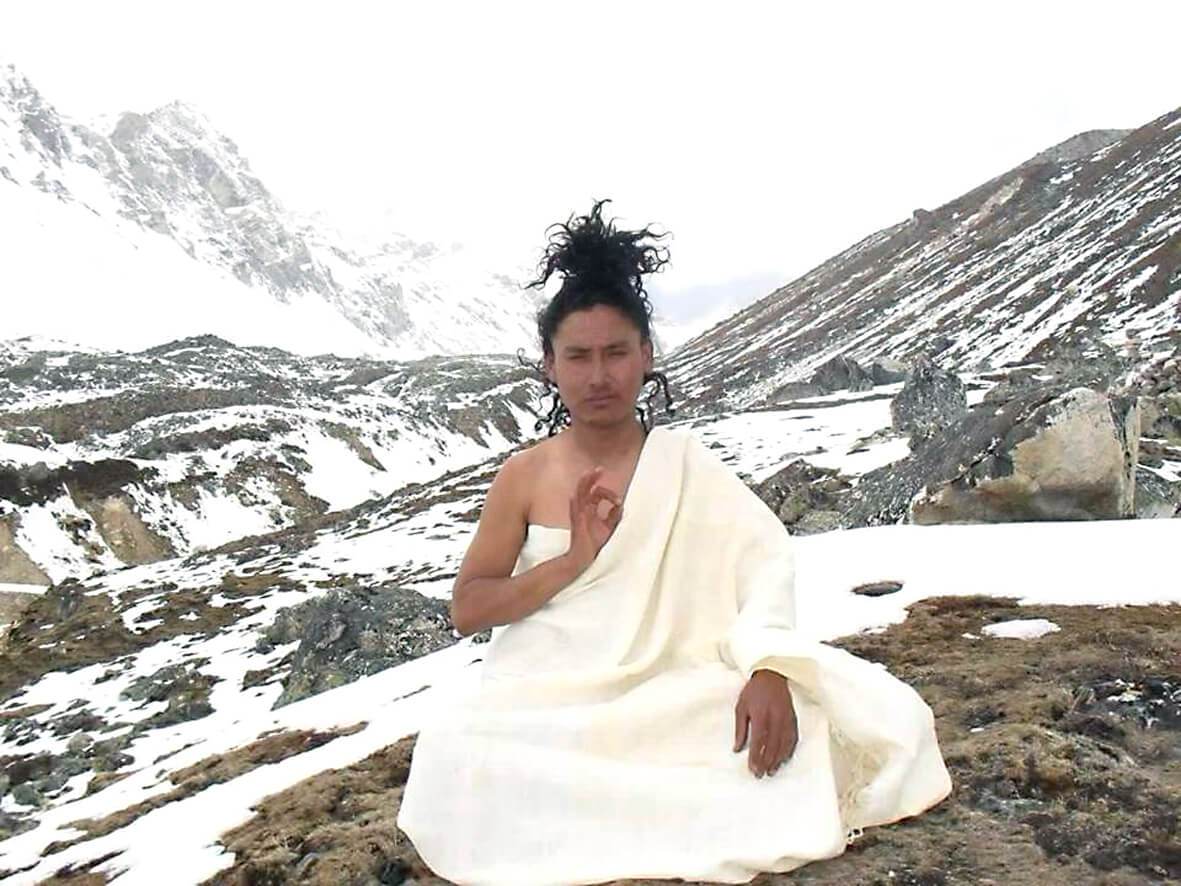

Если йог высушил не менее трех простыней, то он считается мастером туммо и теперь имеет право носить одну единственную белую хлопчатобумажную рубашку или мантию в любую погоду. Теперь его будут называть Репа, что означает «Человек, одетый в хлопчатобумажную ткань».

Продвинутое испытание в практике туммо

Для особо продвинутых йогов предусмотрено более сложное испытание. Их заворачивают не в одну, а сразу в несколько мокрых ледяных простыней! И с помощью своего внутреннего жара они высушивают их все!!!

Испытание для мастеров туммо

Если же йог прошел все эти испытания, то ему устраивается экзамен на мастерство. Для этого йог садится на вершине горы или плато, максимально покрытой снегом и начинает практику туммо. Об успехах в его занятиях судят по тому, какое количество снега он сможет растопить вокруг себя!

© Алексей Корнеев

Лунг-гом — тибетская система упражнений, которые должны помочь достигнуть необыкновенной быстроты и легкости бега. Вершиной этих упражнений является способность к левитации, способность «сесть на колос и не согнуть его, встать на кучу ячменя и не сдвинуть с места ни одного зерна». Скороходы лунг-гом-по обеспечивали в Тибете связь между монастырями.

Интересные свидетельства о встрече с лунг-гом-по имеются в книге А. Дэвид-Нейла «Магия и тайны Тибета».

Монахи, которые готовятся стать лунг-гом-по, проходят специальную подготовку, занимаясь упражнениями в совершенно темной келье. В этих упражнениях в абсолютной темноте они проводят 3 года, 3 месяца и три дня (классический тибетский срок для духовных упражнений). Зани мающийся сидит со скрещенными ногами, медленно и долго вдыхает воздух, как если бы хотел надуть себя. Потом он должен задержать дыхание, подскочить, не меняя положения ног и не опираясь на руки, и опять упасть на подстилку, не меняя позы.

Когда приходит время экзамена, выкапывается яма в рост человека и над ней ставится купол с отверстием вверху тоже в рост человека так, что отверстие отделено от дна ямы приблизительно 3-3,5 метра. Испытуемый, сидя на дне ямы и не меняя позы, должен одним прыжком пр ойти сквозь отверстие.

После экзамена ученик начинает предпринимать первые путешествия. Его духовный наставник учит его магической формуле. Ученик сосредоточивает мысли на ее непрерывном повторении.

Формула управляет ритмом его дыхания и шагов при ходьбе.

Идущий не должен ни говорить, ни мыслить, ни смотреть по сторонам. Глаза постоянно должны быть устремлены в одну и ту же удаленную точку. Он идет так целый день и к вечеру, устав, погружается в настоящий тра нс. Его сознания остается ровно столько, чтобы огибать препятствия и сохранять направление на свою цель. Он теряет ощущение веса своего тела, не чувствует боли, идет вперед многие часы, испытывая блаженство и упоение. Ключевой момент в лунг-гом — сосредоточить сознание на стихии воздуха и на ее качествах, особенно на легкости, так сильно, чтобы практически отождествить себя с воздухом.

Наряду с лунг-гом-по, идущими с определенной целью, можно встретить и таких, которые просто неудержимо бегут «куда глаза глядят» .

К жизни этих людей неприменимы наши представления об энергетическом балансе организма, но не менее интересна проблема терморегуляции организма в условиях холода. В том же Тибете монахи живут на высоте 4-5 тысяч метров на вечном холоде в пещерах в тонкой легкой одежде, а иногда и совершенно нагие. Это возможно благодаря особой практике освобождения внутреннего тепла, так называемого тумо.

Существуют различные виды ту мо. Остановимся здесь только на самом простейшем, которым удалось овладеть уже упомянутой выше Дэвид-Нейл.

Те, кто упражняется или достиг прогресса в искусстве тумо, не должны носить шерстяную одежду и приближаться к огню. Упражнения нельзя проводить в помещении или вблизи домов, так как во время упражнения недостаточно чистый воздух может повредить здоровью упражняющегося. Лучше всего упражняться в горах.

Весь тренинг состоит из тре х ча стей, а именно: дыхательные упражнения, концентрация вплоть до транса, способствующая активизации мыслей, и, наконец, особые наставления ламы. Начинающий может сидеть на какой-нибудь подстилке, но вскоре должен перейти на голую зем л ю, а потом на лед или снег. Он должен воздерживаться от еды и питья (быть голодным и жаждать).

В первоначальных упражнениях ученик сосредоточивается на своем пупке, где представляет себе пылающий золотой лотос и мысленно непрерывно повторяет слог «рам». Потом дыхательными упражнениями он раздувает огонь вокруг пупка и прогоняет его «тремя мистическими жилами», пока все тело не наполнится огнем и сам он не станет своеобразной печью. Потом уровень транса постепенно снижается в обратном порядке.

Существуют иные способы пробуждения внутреннего тумо, при которых адепт трясет телом, «как встающий на дыбы конь».

Адепты тумо в заключение трен инга выдерживают определенное испытание, в морозную ветреную ночь усаживаются обнаженными в снег и заворачиваются в мокрые простыни, уже начинающие замерзать. Как только ткань высохнет на теле, ее заменяют другой простыней. За ночь надо высушить на себе по крайней мере три простыни.

Сначала ощущение тепла возникает только в период упражнений, с течением лет истечение тепл а становится рефлекторным и само собой появляется при каждом понижении температуры. Эта практика жизненно необходима в Тибете. Ее невозможно как-либо естественно объяснить: высокие энергетические затраты осуществляются в условиях высокогорного кислородного голодания и недоедания. Это неминуемо должно привести к быстрому истощению и разрушению организма. Единственное объяснение состоит в том, что организм

тумо способен черпать эне ргию непосредственно из воздуха, из космоса.

«Тибет, страна снегов… В чистейшем разреженном воздухе невесомо рисуются очертания гималайских вершин. Бездонные ледяные озера, прозрачные, как стекло. Скалы, туман, заснеженные перевалы, девять месяцев в году непроходимые для путников. Удивительные люди живут здесь. Они умеют согреваться без огня, идти без устали по горным дорогам дни и ночи напролет, заклинать злых духов гор и вод, читать мысли, летать по воздуху…»

Из подобных вступлений состоит большинство популярных рассказов о Тибете и Гималаях, которыми переполнены книжные развалы, но среди этих фантастических историй одна заслуживает особого внимания. Хотя бы потому, что не такая уж она и фантастическая. Речь пойдет об искусстве согреваться среди снегов без одежды и костра, которое получило название туммо .

Наиболее подробное ее описание принадлежит перу известной французской путешественницы Александры Давид-Неэль, первой европейской женщины, допущенной ко многим тайнам Тибета, в том числе и к практике туммо : «Перезимовать на высоте трех-пяти тысяч метров в пещере среди снегов, будучи облаченным лишь в тоненькую одежду или вообще без таковой, и не замерзнуть – нелегкая задача. Однако ежегодно многие тибетцы успешно проходят это испытание. Такую выносливость они объясняют своей способностью вырабатывать туммо ». И вот в чем это испытание состоит: «Тех, кто чувствует в себе силы выдержать этот экзамен, морозной зимней ночью приводят на берег реки или озера. Если водоем замерз, во льду пробивают прорубь. Испытания устраивают лунной ночью, когда дует сильный ветер – зимой в Тибете такие ночи не редки. Сбросив с себя всю одежду, новообращенные садятся на землю и скрещивают ноги. Каждый обматывает вокруг себя простынь, намоченную в ледяной воде, – ее нужно высушить жаром собственного тела. Как только простыня высохнет, ее опять окунают в прорубь, и ученик снова должен сушить ее на себе. Все это повторяется до рассвета. Побеждает тот, кто высушит наибольшее количество простыней…. Могу засвидетельствовать это как очевидец. Ученик должен высушить на себе не меньше трех простыней, прежде чем его признают достойным носить юбку из белой ткани — отличительный признак овладевших искусством «туммо»… «Респа» — человек, всегда одетый в платье из легкой хлопчатобумажной ткани».

Практически все остальные авторы просто переписывают это единственное столь подробное описание практики туммо , именно поэтому и мы приводим его почти полностью. Ценность свидетельства Александры Давид-Нэель состоит еще и в том, что французская путешественница была не просто экзальтированной певичкой, очарованной тайнами Тибета, но весьма образованной для того времени женщиной. Помимо университетских курсов санскрита и истории Центральной Азии, Александра ДавидНэель прослушала в Париже полный курс лекций выдающегося французского физиолога Клода Бернара, с которого, собственно говоря, и начинается современная физиология как объективная наука. Возможно, именно поэтому наблюдательная француженка не забывает отметить, что «»Респа» — человек, всегда одетый в платье из легкой хлопчатобумажной ткани. При этом само собой разумеется, на нем может быть только один покров. Однако на Тибете нет недостатка в «респа», скрывающих под легкой хлопчатобумажной тканью теплую одежду. Эти обманщики либо настоящие мошенники, стремящиеся провести доверчивых простаков с корыстными целями, либо действительно изучавшие искусство «туммо», но слишком недолго, чтобы приобрести прочные навыки». У нас еще будет возможность убедиться, насколько справедливо это наблюдение отважной путешественницы. Все остальные авторы, упоминавшие о практике туммо и респа, как правило, самих монахов непосредственно не наблюдали, и в лучшем случае просто дают ссылку на описание Александры Давид-Нэель.

Большинство отечественных читателей впервые познакомились с этим явлением, как и вообще с таинственным «учением йогов», в популярнейшем в свое время романе советского писателя-фантаста Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Иллюстрацией к туммо служит известная картина Николая Рериха «На вершинах» (см. рис. 2), на которой мы видим обнаженного монаха-отшельника, сидящего на вершине горы с подтаявшим под ним снегом.

Наконец, в журнале «Химия и жизнь» (1978, №1) появляется статья кандидата медицинских наук Алексея Юрьевича Каткова «Голод против холода?», где автор – один из пионеров физиологического подхода к изучению йоги – подробно излагает свои соображения и приводит сводку исследований различных феноменов холодоустойчивости, упоминая, в том числе, практику тибетской йоги туммо . В последующем Алексей Катков проводит на добровольцах и на самом себе такие испытания и исследования холодоустойчивости, перед которыми блекнут не только подвиги тибетских йогов, но и все феномены холодоустойчивости, зафиксированные в книге рекордов Гиннесса, но об этом чуть позже.

Гарвардский проект

В 80-е годы ХХ века ассоциированный профессор Гарвардского университета Герберт Бенсон получает возможность всесторонне обследовать тибетских монахов, ныне живущих в предгорьях Гималаев. С благословления самого Его Святейшества Далай-ламы и при поддержке ряда научных фондов, Герберт Бенсон с сотрудниками отправляется в отдаленные монастыри для изучения монахов, практикующих туммо .

Проблема №1. Найти таких монахов оказалось весьма не просто. Собственный опыт общения с тибетскими буддистами позволяет предположить такую последовательность событий: большинство монахов, с которыми контактировал Бенсон, рассказывали про туммо с неподдельным пиететом, делали акцент на том, что это, дескать, очень сложная медитация, требующая долгих лет обучения. Но при этом в конце всегда резюмировали – сами они этим не занимаются.

Пришлось вновь обратиться к Далай-ламе. В итоге были найдены трое монахов, по их словам потративших более шести лет на освоение туммо. Они дали устное согласие на измерение температуры кожи в разных местах тела, а также ректальной температуры для оценки теплосодержания так называемого «ядра» тела. Замерялась и температура окружающей эксперимент среды. Собственно, последняя характеристика оказалась наиболее информативной, о чем можно узнать из публикации результатов этих исследований в январском номере журнала «Nature» за 1982 год. А именно: все опыты по изучению туммо были проведены при температуре от 16-ти до 23-х градусов… тепла! Если читатель думает, что здесь какая-то опечатка, то может лично перепроверить все по первоисточнику (Benson H. et al. Body temperature changes during the practice of g Tum-mo yoga // Nature, Vol. 295, pp. 234 — 236 (21 January 1982)). Иными словами, это не рождественская шутка, но самое что ни на есть серьезное изложение результатов измерений. И хотя исследования проводились в феврале 1981 года, во всех трех опытах монахи предпочли остаться в относительно теплых помещениях. Говоря по-русски, и носа на улицу не выставили. Это можно было бы назвать проблемой №2, но профессор Г. Бенсон, с одной стороны, не скрывает этот факт, предоставляя подробные температурные графики со всех отведений во всех трех опытах, с другой — никак не комментирует такое очевидное несоответствие в тексте статьи (см. рис. 3.).

В резюме сообщается только о том, что «эти монахи обладают способностью повышать температуру пальцев рук и ног более чем на 8,3 0 С». А поскольку найденный результат вполне укладывался в концепцию самого Г. Бенсона о «релаксационном ответе», который он описывает как «физиологическое состояние, противоположное стрессу», то и претензий к монахам, по-видимому, у авторов статьи тоже не возникло. Могу предположить: американские ученые не настаивали, а тибетские монахи подумали, что так оно и должно быть. Ведь Г. Бенсон изучает самую что ни на есть Медитацию с Большой Буквы, которую монахи и продемонстрировали. И это, конечно, ничего, что не достает только одной несущественной мелочи, а именно: проверки на собственно холодоустойчивость. Говоря прямо, никакого холода в условиях опытов, судя по описанию авторов публикации в журнале «Nature», не просматривается, и в медитации тибетских монахов команда Г. Бенсона не обнаружила ничего, кроме банальных результатов аутотренинга в комфортных условиях.

Надо отдать должное Г. Бенсону – он не останавливается на достигнутом. Опыты по изучению различных форм буддийской медитации продолжаются. В 2001 году Бенсон добивается выделения из известного фонда семьи Гиннессов не много ни мало… скромной суммы в один миллион двести пятьдесят тысяч долларов именно для изучения необыкновенных способностей тибетских монахов согреваться на морозе без огня и одежды. Поступившие денежные средства дали возможность исследователям привезти трех монахов, владеющих туммо , в поместье Гиннессов в Нормандии (Франция) в июле 2001 года для непосредственного изучения их способности противостоять холоду.

На месте выясняется, что «владеющие туммо» тибетские монахи не готовы продемонстрировать свои «чудесные» возможности, и им потребуется минимум «100 дней для достижения полной медитативной способности». Все это время они живут в фамильном поместье Гиннессов вместе с командой Г. Бенсона, пока один из монахов не получает какую-то глазную инфекцию и не выходит из состава испытуемых. Наконец, в ноябре 2001 года ученые проводят необходимые исследования и испытания долгожданной холодоустойчивости легендарных тибетских монахов (см. фото на рис. 4). Насколько можно понять из данного фотодокумента и краткого сообщения в газете Гарвардского университета (никоим образом не претендующей на научную публикацию), «ученые получили ценные данные», но по личному признанию Бенсона, «комната была недостаточно холодной для проведения испытаний должным образом». Иными словами, через двадцать лет Г. Бенсон повторяет ту же ошибку, что и в Гималайских исследованиях 1981 года, из чего следует, что один миллион двести пятьдесят тысяч долларов были потрачены впустую.

Что же дальше? Цитирую газету Гарвардского университета: «Его команда этой зимой попытается еще раз провести опыты с шестью монахами. Они начнут практику в конце лета и будут готовы в самое холодное время зимы». На этом доступные мне сведения о 20-летних исследованиях практики туммо группой профессора Бенсона заканчиваются. Научных публикаций по этой теме от группы Г. Бенсона больше не поступало, и мы на время покинем этот проект, оставивший больше вопросов, чем ответов.

Холодоустойчивость как она есть

И первый вопрос, ответ на который так и не был найден, вполне очевиден: а где она, эта пресловутая холодоустойчивость тибетских монахов? И если такие монахи существуют, то насколько их способности противостоять холоду превосходят возможности рядового европейского (точнее, кавказского как это принято именовать в образованной среде) человека, который не практикует буддийскую медитацию?

Известно, что предельная холодоустойчивость изучалась в 1942-43 годах эсэсовскими врачами под руководством доктора Зигмунда Рашера в концлагере Дахау. В частности, предметом исследований была и «актуальная» для нацистов тема холодоустойчивости лиц разных национальностей. Насколько можно понять из доступных нам материалов об этих исследованиях, осужденных на Нюрнбергском процессе в числе прочих преступлений СС, наибольшую устойчивость к холоду проявили именно славянские военнопленные. Может быть, именно по этой причине эксперименты по экстремальной холодоустойчивости (с учетом результатов нацистских испытаний, которые были также тщательно изучены) нашли свое продолжение в СССР. К сожалению, большая часть этих работ засекречена военными, но даже мимолетное ознакомление с некоторыми из этих исследований заставляет тут же позабыть о тибетских респа и даже о нацистских опытах по замораживанию людей.

Одним из исполнителей этих уникальных работ был упомянутый выше Алексей Юрьевич Катков, ныне незаслуженно забытый. В советское время он настойчиво и планомерно изучал предельные возможности организма человека, в том числе и на предмет экстремальной холодоустойчивости. Работая на военных и Главкосмос, незадолго до своей трагической гибели на Эльбрусе, А.Ю. Катков провёл потрясающие эксперименты на добровольцах, которые смогли выдержать в климатической барокамере не то, чтобы предельные, а лучше сказать, запредельные условия. А именно:

- будучи практически обнаженными, они в течение часа находились

- при температуре ни много ни мало -60 0 С, а также

- в разреженном воздухе, соответствующем высоте 7500 м над уровнем моря, и при этом

обдуваемые воздушным потоком каждые десять минут от двухметрового вентилятора для удаления термоизоляционной воздушной прослойки между телом и окружающей средой.

Рис. 6. Борис Коршунов

Это интервью появилось на одном из сайтов, посвященных истории российского альпинизма, и мы перепечатываем его здесь почти полностью, поскольку все численные результаты этих уникальных экспериментов достались военным и вряд ли в ближайшее время станут доступными для более подробного ознакомления. Тем не менее, кое-что посчитать возможно. А для этого сделаем небольшой экскурс в количественную физиологию терморегуляции теплокровного организма. В этом нам помогут уникальные разработки новосибирских теплофизиков (под руководством доктора технических наук Александра Васильевича Чичиндаева) в области компьютерного моделирования системы термостабилизации человека, позволяющие замещать эксперименты над «кроликами» виртуальными опытами над виртуальным же человеком.И они не просто выдерживают эти, на первый взгляд, убийственные условия, но и выживают без особых последствий для здоровья, поскольку многие участники тех запредельных испытаний живы и здравствуют поныне. Один из них — Борис Коршунов, известный среди покорителей горных вершин как человек-легенда советского альпинизма, семикратный Снежный барс. В течение многих лет он добровольно участвовал в экспериментах, проводимых Институтом медико-биологических проблем (Москва) по выживанию человека в экстремальных условиях. Удивительные люди, «кролики», как они сами себя называли, а фактически, «супермены» советской эпохи, которые были готовы подвергнуть себя испытаниям, просто за-ради любопытства. Предоставим же им слово, поскольку их рассказы – это практически все, что мы знаем об этих потрясающих опытах: «Много было исследований для выявления резервов человеческого организма. Расскажу об одном из экспериментов, который проводился в году в 1977 или 1978, точно не помню. Я был в той команде из 6 испытуемых… Задача – проверить организм человека на выживаемость при крайне низкой температуре и большой высоте. Нас помещали в барокамеру (высота 7500 м) при температуре – 60 0 С, голыми, на один час… Тепло одетая девушка-врач сидела с нами, фиксировала наши данные. Мы голые сидели в самолетных креслах, и при – 60 0 С все волосы на теле, какой бы длины они ни были, вставали дыбом — понятно, что при этом у поверхности тела образовывался промежуточный слой с более высокой температурой. Тогда врач, которая за нами наблюдала, предложила: в камере включать вентилятор два метра в диаметре каждые 10 минут для того, чтобы сдувать этот промежуточный слой. Надо сказать, что вот тогда нам пришлось очень тяжко при –60 0 С и при вентиляторе в течение часа…»

Как мы остываем?

Считается, что при низких температурах человеческое тело остывает также, как любое неодушевленное физическое тело, то есть примерно, как труп. При этих допущениях теплообмен животного организма не представляет каких-либо трудностей для приближенного расчета. Известно, что теплоотдача обнаженного тела в состоянии относительного покоя сводится к теплопроведению (конвекции), испарению через потоотделение и тепловому излучению. Потоотделение на морозе приостанавливается, и из теплового баланса на морозе его можно исключить. Тогда потери тепла в условиях холода будут описываться суммой теплоотдачи с поверхности тела за счет конвекции и излучения. Иными словами, организм остывает, нагревая окружающий воздух теплом тела за счет разности температуры с окружающим воздухом и излучая тепло в инфракрасном диапазоне. Аналитические выражения (формулы), по которым можно количественно оценить потери тепла на холоде, хорошо известны. Первый закон, описывающий потери тепла за счет проведения, – закон охлаждения Ньютона. Этот эмпирический закон, установленный на основании лабораторных опытов Ньютона, гласит, что скорость охлаждения тела, более нагретого, чем окружающая его среда, прямо пропорциональна площади поверхности этого тела и разнице температур тела и окружающей среды:

H = C· S (T — T в),

где H — скорость теплоотдачи в ккал/час, T — температура тела (37 0 С или 273 + 37 = 310 К (градусов Кельвина)), T в – температура окружающей среды (273 – 60 = 213 К), S – площадь поверхности тела (для среднестатистического взрослого человека ее принимают за 1.8 м 2), C – коэффициент теплоотдачи (для тела человека это примерно 4 Вт/м 2 ·К). Тогда искомая теплоотдача конвекцией в таких условиях составит по приблизительной оценке 700 Вт или 600 ккал/час.

Теплопотери излучением вычисляются по закону Стефана-Больцмана:

Р = σ·ε·S·(Т к 4 – Т в 4),

где Р – теплота, теряемая человеком посредством излучения при взаимодействии с окружающей средой, Т к – средневзвешенная температура кожи, которую примем на нижнем пороге переносимости человеком в 20 0 С, σ – постоянная Стефана-Больцмана, равная 5.7·10 -8 Вт/м 2 К 4 , ε – поправочный коэффициент для кожи белого человека, равный приблизительно 0.55 (для абсолютно черного тела ε = 1). Тогда теплоотдача обнаженного человека излучением в течение часа при минус 60 0 С будет равна приблизительно 300 Вт или 250 ккал/час.

Итого, суммарные теплопотери за один час (H+ P ) обнаженного человека в рассматриваемых условиях составят приблизительно 1000 Вт или 860 ккал/час.

В большинстве учебников физиологии в этом разделе проговаривают еще теплопотери для нагревания вдыхаемого воздуха. Однако точный расчет количества тепла, необходимого для нагревания объема одного вдоха, дает поразительно малые величины. Так, для нагрева 0.5 лвоздуха, составляющего средний объем вдоха, с минус 60 0 С до плюс 35 0 С потребуется всего 15 калорий или 0.015 килокалорий. Для нагрева в течение одного часа соответствующего объема воздуха, который в течение того же самого часа составит примерно500 л, потребуется всего 15 ккал, что дает всего полтора процента от суммарной теплоотдачи в 860 ккал/час. Причина – чрезвычайно малая удельная теплоемкость воздуха: всего 0.241 ккал/кг∙К. Для желающих поупражняться в простейших теплофизических расчетах напомню базовое аналитическое выражение (формулу), применяемую при вычислении количества тепла, необходимого для нагревания тела (или газа) данной массы до заданной температуры:

Q = c m ΔТ

где Q – количество тепла (в ккал), c – коэффициент пропорциональности (удельная теплоемкость в ккал/кг∙К), m – масса в кг, ΔТ – изменение температуры (в градусах Кельвина К), происходящее в результате подвода к телу количества тепла Q.

Как мы греемся?

Принципиально эти теплопотери должны быть скомпенсированы теплопродукцией, иначе наши герои просто не выжили бы в этих запредельных условиях. Согласно общепринятым представлениям тепло производят практически все клетки организма. Строго говоря, общим энергетическим источником всей совокупности тепловыделения служит энтальпия окислительных процессов, составляющих суть дыхания. И хотя теплообразование идет практически во всем теле, но считается, что для поддержания постоянства температуры любого теплокровного организма дополнительное тепло может быть выработано

1) скелетными мышцами путем произвольного и непроизвольного сокращения (так называемая холодовая дрожь) – сократительный термогенез, который порождает до 800 Вт;

2) за счет усиления внутренних тепловыделений, не связанных с сокращениями мышц – несократительный термогенез, что составляет примерно 400 Вт.

Причем в некоторых монографиях, в частности в отечественных работах, утверждается, что несократительный термогенез, помимо тепловыделений во внутренних органах, также включает в себя неощущаемую дрожь , то есть осуществляется в основном за счет тех же скелетных мышц. Эти источники тепла должны компенсировать теплопотери обнаженного человека в условиях холода, чтобы не допустить охлаждения так называемого «ядра» тела ниже плюс 35 0 С.

Тогда, если мы суммируем сократительный и несократительный термогенез, то получим 1200 Вт или примерно 1000 ккал/час, что как раз ненамного превосходит теплоотдачу организма человека при температуре минус 60 0 С в течение одного часа.

Иными словами, при приближенных вычислениях всё сходится с точностью до принятых допущений. Тогда получается, что никакого «чуда» тибетские монахи не демонстрируют, и адаптированный к холоду человек безо всякой многолетней буддийской медитации принципиально может выдержать эти предельные условия и, собственно говоря, именно поэтому и не «околевает» от такого, на первый взгляд, убийственного холода.

«Гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей»

Однако А.Ю. Катков не останавливается на достигнутом и незадолго до своей гибели значительно усложняет условия испытаний. Более того, в запредельных опытах, которые когда-либо проводились в полевых условиях с научными целями… на добровольцах, он встает рядом с ними. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем только непрофессиональное описание этих уникальных экспериментов в уже упомянутом интервью Бориса Коршунова. Вот его краткое изложение:

В начале ноября, они взошли на Эльбрус, практически без одежды (в одной болоньевой куртке) при ураганных ветрах со снегом, который пробивал палатку насквозь так, что за ночь она вся набивалась снегом. Всего провели две такие ночевки. Огонь использовать не разрешалось, сухие зерна овса (выданные в качестве сухого пайка и строго рассчитанные по величине физических нагрузок в ккал за двое суток) засыпáли снегом в пластиковых коробках, которые держали в плавках, чтобы утром съесть оттаявшую и размокшую «кашу». Вечером надо было выпить сырое яйцо. Яйца на морозе превратились в ледышки, и их также пришлось полночи «разогревать» во рту, чтобы хоть как-то отправить яичный белок в желудок…

Если читатель думает, что здесь какое-то преувеличение, что этого никак не может быть, что это какие-то альпинистские байки, то могу вас заверить: на самом деле, все было еще экстремальнее. Более того, наши испытатели прекрасно осознавали, на что они идут, фактически кладя свои жизни на алтарь науки. Рассказывает Борис Коршунов: «Давались ли нам какие-нибудь гарантии в случае потери здоровья во время экспериментов? Нет. Каждый из нас подписывал бумагу, сформулированную в очень обтекаемой форме — в любых вариантах, как нам объяснил юрист, при предъявлении наших претензий возместить ущерб здоровью как следствие эксперимента, ничего бы не вышло. Мы все официально находились на больничных листах, и там стоял такой диагноз, что даже медики с громадным опытом не могли понять, о чем именно речь». Истинные мотивы этих самоотверженных людей кратко и точно выразил тот же Б. Коршунов: «Мне, к примеру, было крайне интересно, на какой скотине я езжу. Хотелось знать свою границу возможностей».

Количественная оценка теплопотерь при этом эксперименте практически невозможна, поскольку мы не располагаем какими-либо протоколами этих испытаний пределов человеческой холодоустойчивости. Одно можно сказать совершенно точно, если бы результаты этих испытаний были опубликованы, то многие положения современной физиологии терморегуляции пришлось бы пересмотреть, но об этом чуть позже.

Второе начало термодинамики или почему «оболочка» не может согреть «ядро»

В 1850 году профессор Берлинского университета Рудольф Юлиус Иммануил Клаузиус формулирует один из фундаментальных законов природы, просто обобщив наблюдаемые явления передачи тепла:

«Различные соображения, касающиеся природы и поведения теплоты, привели меня к убеждению, что проявляющееся при теплопроводности и обыкновенном излучении тепла стремление теплоты переходить от более теплых тел к более холодным, выравнивая таким образом существующие разницы температур, связано так тесно с самой ее сущностью, что оно должно иметь силу при всех обстоятельствах. Поэтому я выдвинул в качестве принципа следующее предложение

Теплота не может переходить сама собой от более холодного тела к более теплому»

Последнее положение больше известно под названием Второго начала термодинамики в изначальной формулировке Клаузиуса, и оно приведено здесь в виде дословной цитаты именно для того, чтобы показать, как этот постулат Клаузиуса игнорируется в большинстве работ по физиологии терморегуляции теплокровного организма.

Дело в том, что постоянство относительно повышенной температуры у теплокровных (гомойотермных) животных распространяется только на так называемое «ядро» тела, окруженное «оболочкой» периферических тканей, температура которых ниже и в бóльшей степени зависит от окружающей среды. Иными словами, наша «оболочка» остывает так же, как и у хладнокровных (пойкилотермных) животных. Деление тела на «ядро» и «оболочку» несколько грубовато, но очень полезно для некоторых качественных и отчасти количественных оценок механизмов терморегуляции. Прошу взглянуть на известные рисунки, иллюстрирующие соотношение гомойотермного «ядра» тела с постоянной температурой 37 0 С и его пойкилотермной «оболочки», температура которой меняется в зависимости от внешней температуры.

Легко видеть, что в условиях холода практически вся скелетная мускулатура находится в области с пониженной температурой, соответственно вектор теплопередачи может быть направлен только от «ядра» тела наружу, но никак не наоборот. Согласно только что приведенному в наиболее простой форме второму началу термодинамики ВСЯ теплопродукция мышц должна идти на разогрев «холодильника», то есть внешней среды, но не «ядра» тела. Иными словами, сколько бы тепла мышцы не производили, согреть внутренние органы они смогут только при наличии теплоизоляционной наружной прослойки. Это может быть мех, шерсть, или теплая одежда из той же шерсти или меха, которые создают теплоизолирующий слой воздуха вокруг тела и возвращают тепло внутрь организма. Для обнаженного человека всё тепло, производимое скелетными мышцами, будет уходить на обогрев окружающей среды, но никак не на согревание «ядра» тела. Организм, конечно, пытается поднять весь имеющийся волосяной покров напряжением специализированных подкожных мышц, поднимающих волос, что на латыни значится как «пилоэрекция». На бытовом языке мы называем это явление «гусиной кожей». Однако пилоэрекция не более чем атавистическая рефлекторная реакция организма, когда-то имевшего меховой покров. Генетически заданный безусловный рефлекс продолжает работать, но волос у нас на теле явно недостаточно, чтобы обеспечить эффективную задержку теплоизолирующей воздушной прослойки непосредственно у тела. Более того, даже легкий ветерок практически мгновенно сдувает эту эфемерную теплозащиту.

Так каким же образом скелетные мышцы человека участвуют в терморегуляции «ядра» тела? И можем ли мы суммировать теплопродукцию в мышцах с внутренними тепловыделениями ядра тела при экспонировании его на морозе? С учетом второго начала термодинамики, задающего направление теплопередачи от тепла к холоду, мы должны дать отрицательный ответ на этот вопрос. Сократительный термогенез в мышцах может быть сколько-нибудь эффективен только при наличии теплоизоляции (мех, шерсть, теплая одежда). Именно поэтому известные канадские исследователи холодоустойчивости человека, А. Бартон и О. Эдхолм, авторы классического труда с титульным названием «Человек в условиях холода» называют температуру окружающей среды всего в плюс два градуса Цельсия абсолютно смертельной для обнаженного человека.

Гомойотермия это не только теплокровность

Самое интересное, что впервые способность мышц производить тепло была зафиксирована на изолированных мышцах лягушки, т. е. типичного хладнокровного животного, и собственно до сих пор количественные соотношения между слагаемыми теплопродукции известны только для мышц земноводных. И хотя неизвестно, насколько они приложимы к мышцам теплокровных животных, в большинстве работ по физиологии терморегуляции подразумевается универсальность этих отношений. Соответственно, после того, как в 1949 году английский физиолог Арчибальд Вивиен Хилл (удостоенный в 1922 году Нобелевской премии «за открытия в области теплообразования в мышце») нашел, что теплопродукция одиночного сокращения портняжной мышцы лягушки составляет 3 мкал/г, именно эта величина в научной литературе стала фигурировать как энергетическая константа одиночного мышечного сокращения, свойственная всем остальным животным, включая человека.

Однако способность мышц лягушки рассеивать энергию в виде тепла (диссипация) никоим образом не делает лягушку теплокровным животным. Большинство летающих насекомых также способны продуцировать достаточное количество тепла за счет сокращений летательных мышц. К примеру, шмель первым среди медоносов отправляется на сбор нектара, поскольку его известная мохнатость позволяет лучше сохранять вырабатываемое летательными мышцами тепло. А бабочка ванесса, размахивая крыльями, даже в прохладную погоду, при температуре всего лишь в 10 0 С, за несколько минут умудряется согреться до 35 0 С, а во время полета ее температура достигает 37 0 С, совсем как у теплокровных. Но это опять-таки не делает их всех истинными теплокровными, способным поддерживать постоянную температуру тела – то, что и называется гомойотермией.

Собственно суть гомойотермии состоит не в том, что мышцы теплокровных животных производят тепла больше, чем мышцы лягушки, но в принципиально иной схеме реагирования на изменения температуры окружающей среды. У холоднокровных животных при повышении температуры окружающей среды обмен веществ возрастает за счет ускорения химических реакций. При понижении температуры среды обмен веществ падает, и активность животного уменьшается, вплоть до полного анабиоза. Именно поэтому Вы можете безбоязненно засунуть свою голову в пасть крокодилу при условии, что предварительно его (крокодила) часа три продержат в холодильнике. Но стоит только крокодилу отогреться, и он без колебаний оторвет Вам голову.

Совсем иная реакция метаболизма у теплокровных животных и человека: при повышении температуры среды обмен веществ у них должен снижаться, а при понижении температуры окружающей среды обмен веществ, наоборот, увеличивается для соответственно бóльшей выработки тепла и поддержания требуемого постоянства теплосодержания «ядра» тела. Вопрос только в источнике этого дополнительного тепла, который в большинстве работ по физиологии терморегуляции принято связывать с мышечным термогенезом, как сократительным , так и несократительным («неощущаемая» дрожь).

Но тогда опять же получается, что именно периферия («оболочка») вносит основной вклад в согревание «ядра», и кровь, притекающая к мышцам из «ядра» должна иметь более низкую температуру, чем в мышцах, для того, чтобы там согреваться. После чего нагретая в мышцах кровь, опять таки не отдавая тепло в окружающее пространство, «бережно» понесет мышечное тепло внутрь «ядра» тела. Последнее просто противоречит второму началу термодинамики как одному из фундаментальных законов природы. Иными словами, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Мышечная и соединительнотканная «оболочка» принципиально не могут согревать «ядро» и, в лучшем случае, выполняют роль теплоизолятора. Для этого и предусмотрены сосудодвигательные реакции холодовой адаптации, резко снижающие периферийное кровоснабжение, что и в самом деле значительно снижает теплоотдачу. Однако для нашего случая, то есть для обнаженного человека, выставленного на мороз с пронизывающим ветром, «голая оболочка» – явно плохой теплоизолятор.

Тогда, если что и может согреть «ядро» тела человека, то этот источник может находиться только глубоко внутри тела. В качестве возможных претендентов на эту роль – главного органа внутренней теплопродукции – довольно часто называют в порядке очередности: печень, кишечник, бурый жир. Однако прикидочные расчеты не оставляют никаких надежд на то, чтобы считать количество тепла, вырабатываемое в этих органах, достаточным для покрытия теплопотерь обнаженного человека в условиях пронизывающего холода. Температура в печени действительно на два-три градуса больше, но этим же и ограничивается тепловой напор, необходимый для нагревания «ядра» тела. Иными словами, слишком мала разница температур внутри и вне органа. Такое же возражение может быть выдвинуто и в отношении теплопродукции в кишечнике. Приблизительные расчеты доказывают, что тепловыделение из одной только брюшной полости явно недостаточно для поддержания гомойотермии, особенно при 60 0 С…

Так мало бурого жира

Не годится на эту роль и бурый жир. На протяжении последних 50 лет появилось большое число сообщений, так или иначе касающихся чрезвычайно высокой терморегуляторной активности бурой жировой ткани. И действительно, бурый жир в заметных количествах встречается только у млекопитающих, и представляет собой разбросанные по организму скопления жировых клеток бурого цвета. В отличие от обычного белого жира, который окисляется в печени, бурый жир окисляет свои составные части сам, тут же, на месте и практически вся энергия окисления идет на образование тепла. Бурый цвет он имеет на разрезе из-за обилия митохондрий, в которых и происходит интенсивное окисление жиров с выделением большого количества тепла. Именно бурый жир позволяет плавать животным в холодных морях, а так же выживать в условиях зимней спячки. Более того, довольно большие скопления бурого жира спасают детенышей млекопитающих от переохлаждения вследствие резкой смены температур при рождении. Этот же механизм недрожательного термогенеза в бурой жировой ткани найден и у человеческих новорожденных. К сожалению, у взрослого человека относительная масса бурой жировой ткани составляет едва ли 1% от массы тела, и точный расчет максимально возможного вклада теплообразования из бурого жира доказывает, что даже прямое его сжигание не согреет тело человека массой в 70 кг более чем на полградуса. Если же исходить из предельно допустимой внутриклеточной температуры в 42 0 С, то диффузия тепла от имеющегося бурого жира сможет повысить температуру всего тела едва на 0,05 0 С. Очевидно, для организма человека и бурый жир не может рассматриваться как эффективный источник тепла для защиты от холода.

Однако запомним эту замечательную способность жиров служить потенциальным субстратом для прямой теплопродукции у млекопитающих, поскольку мы уже подошли к кульминации нашего повествования.

А вместо легких пламенный мотор

В 1960 году в издательстве Академии Наук СССР выходит монография отечественного биофизика австрийского происхождения, старшего научного сотрудника Института биофизики АН СССР, Карла Сигизмундовича Тринчера под весьма замысловатым, на первый взгляд, названием «Теплообразовательная функция и щелочность реакции легочной ткани». Опасения автора, давшего своей монографии несколько завуалированное название, были не беспочвенны. Хорошо известна роль дыхательных путей и легких в охлаждении перегретого собственным теплом гомойотермного организма. Ближайший пример – легко наблюдаемое у домашней собаки в жару частое дыхание с высунутым до земли языком, что и спасает от перегрева одетое в собственную шубу животное, лишенное потовых желез. Но вот участие легких в теплопродукции – явление, фактически открытое К.С. Тринчером, – игнорируется в современной физиологии до сих пор.

Тем не менее, исследуя судьбу жиров, поступивших в организм теплокровных животных, К.С. Тринчер останавливается на давно известном в экспериментальной физиологии факте исчезновения жиров из крови при прохождении оной через легкие, то есть в малом круге кровообращения. Это открытие было сделано теперь уже почти 100 лет назад французскими физиологами Л. Бине и М. Роже. И с тех пор был накоплен огромный экспериментальный материал и уточнено, какие именно жиры, жирные кислоты и жирообразные вещества (включая и холестерин!) окисляются в легких. Заинтересованный читатель сможет ознакомиться с этим вопросом в короткой заметке самого К.С. Тринчера, опубликованной в славном журнале «Химия и жизнь» (№1, январь, 1973) под названием «Мороз горячит кровь (термостатирующая функция легких)». Это была практически последняя попытка отчаявшегося ученого обратить внимание академической общественности на найденные им доказательства прямого неферментативного окисления жиров в легочных альвеолах, которое он в последних работах уже на родном немецком языке, будучи профессором Венского университета, называл прямым словом Fettverbrennung ‘сжигание жира’. И в самом деле, как еще можно назвать окисление жиров крови внутри альвеолярного пузырька (конечной терминали дыхательных путей) до углекислого газа и воды, выделяемых с выдыхаемым воздухом как конечные продукты? Но не будем углубляться в академические споры и интриги, фактически похоронившие эти интереснейшие разработки отечественной биофизики, а просто примем их как наиболее приемлемый механизм поддержания постоянства температуры «ядра» теплокровного животного, собственно, гомойотермии.

И в самом деле, именно легкие как полый орган, через который за короткое время проходит вся масса циркулирующей крови, наилучший претендент для поддержания температурного гомеостазиса – постоянства теплосодержания «ядра» тела гомойотермного организма. В условиях жары легкие будут охлаждать кровь, а в условиях холода, наоборот, согревать ее как главный теплообменник внутренней среды теплокровного организма. Существенное отличие легких как главного органа теплопродукции состоит еще и в том, что в легочном пузырьке (внутри альвеолы) нет физико-химического запрета на превышение предельно допустимой температуры внутриклеточных окислений (не более 42 0 С – температуры сворачивания белка).

Более того, на этом «чудеса теплотворности» организма человека не заканчиваются. Природа оказалась очень мудрым исполнителем второго начала термодинамики. Она вложила в организм человека дополнительный механизм, называемый в науке сухо как «гемодинамическая терморегуляция организма». Его суть проста: нагретая в малом круге кровообращения (в легких) кровь, как «подогретый» жидкий теплоноситель, подается в «оболочку» тела для ее немедленного подогрева, препятствующего преждевременному «окоченению» конечностей теплокровного животного. Другими словами «ядро» — не только заботится о сохранении себя, но и спасает «оболочку» от преждевременной смерти. Мощность такого источника тепла – «спасителя от холода», должна значительно превосходить обычно упоминаемые в этой связи сократительный и несократительный термогенез.

А как же туммо ?

Вот теперь мы можем вернуться к таинственной практике тибетских йогов, поскольку ответ на вопрос, что же согревает кровь на морозе, уже фактически изложен.

Именно эта недыхательная функция легких и позволяет нам свободно дышать на лютом морозе, поскольку холодный воздух согревается одновременно с кровью за счет внутрилегочных окислений жиров, выделяющих тепло, углекислый газ и воду, которую мы и видим на морозе в виде привычных клубов пара.

Впрочем, главный научный результат К.С. Тринчера, даже не в том, что он теоретически и экспериментально доказал факт неферментативного окисления жиров в легких, но в нахождении условий, вызывающих этот процесс:

Впрочем, наиболее существенный из научных результатов К.С. Тринчера состоит даже не в том, что он теоретически и экспериментально доказал факт неферментативного окисления жиров в легких, но в нахождении условий, вызывающих этот процесс. Обнаружив при острой кровопотере у экспериментальных животных повышение температуры внутри легких, К.С. Тринчер перечисляет и находит экспериментальные подтверждения прочих условий, при которых запускается внутрилегочный термогенез (см. Рис. 9).

В установлении такого рода закономерностей и заключается главная задача науки. Когда явления, на первый взгляд, никак не связанные друг с другом, оказываются объединенными в одной новой, доселе неизвестной закономерности, в данном случае описываемой всего одним словом – гипоксия, или пониженное содержание кислорода. Точнее сказать, гипоксемия – пониженное содержание кислорода в крови – запускает термогенез в легких не только на холоде, когда гипоксемический сигнал порождается спазмом периферических сосудов (сосудодвигательная часть адаптации к холоду), но и во время физической работы, когда мышцы, активно потребляющие кислород из крови, быстро создают все тот же самый гипоксемический сигнал, запускающий все тот же процесс теплопродукции в легких. И, к примеру, разогретые до пота, мы скидываем одежду на морозе, чтобы удобнее было колоть дрова. На всякий случай повторим еще раз: мышечный (сократительный ) термогенез, на первый взгляд, ответственный за повышенную теплопродукцию во время интенсивной физической нагрузки, отправляет все вырабатываемое тепло на обогрев окружающего морозного воздуха, но никак не внутреннего «ядра» тела. А вот вызванный рабочей гипоксией термогенез в легких разогревает нас в любых условиях — и на холоде, и тем более в жару.

Туммо в режиме автоэксперимента

Вооружившись вышеизложенными сведениями, разобраться в таинственной практике туммо теперь уже становится возможным без привлечения тибетских учителей.

Для решения этой задачи был создан неформальный научный коллектив (Рис. 10), в котором каждый участник вносит свой вклад в разработку нового метода повышения холодоустойчивости. Развивая термодинамический подход К.С. Тринчера, питерский математик Анатолий Иванович Иванов (научная школа проф. Вл.И. Зубова) создает термодинамическую модель легочного термогенеза, из которой следует, что с понижением температуры окружающей среды, температура в легких, как главном органе теплопродукции, может значительно возрастать. Физиолог Артём Валерьевич Дёмин, нынешний научный сотрудник Института медико-биологических проблем (Москва), ранее изучавший специфическое динамическое действие барсучьего жира и легочный термогенез при пищевых нагрузках, на свои средства организует переводы индийских и тибетских текстов закрытых традиций, посвященных йоге внутреннего огня. Переводы, выполненные востоковедом и биофизиком по первому образованию Алексеем Константиновичем Васильевым, позволили в деталях освоить набор физических и дыхательных упражнений, необходимых для значительного увеличения собственной теплопродукции.

В сочетании с вновь найденными результатами математик А.И. Иванов и автор этих строк достигают такого управления собственной теплопродукцией, что 31 января 2007 года в Токсово под Санкт-Петербургом при температуре –20 0 С высушивают на себе мокрые простыни, повторив тибетские испытания на холодоустойчивость, описанные Александрой Давид-Неэль. Уникальный эксперимент фиксирует на видео съемочная группа киностудии исторического фильма «Фараон» во главе с Ириной Владимировной Архиповой. Она же организует две научноисследовательские экспедиции в рамках авторского проекта «В поисках утраченных знаний», направленного на поддержку отечественной науки. Первая, посвященная памяти проф. Вл.И.Зубова, отправляется на Эльбрус в июле 2007 года, вторая — в Гималаи в мае 2008 года. Мы изучили, как высотная гипоксия и практика повышения теплопродукции влияют на липидный профиль крови. У всех испытуемых с подъемом на высоту, при постоянной практике повышения теплопродукции, снижался уровень атерогенных жиров и холестерина. Кроме того, у них резко уменьшалось содержание в крови главного стрессового гормона кортизола. Это подтверждает, что такой метод повышения холодоустойчивости не включает механизмы стрессовой адаптации.

На весну 2009 года запланирована очередная экспедиция в Гималаи, где мы все же надеемся найти хотя бы одного монаха, владеющего туммо , для проведения совместных испытаний по наработанным протоколам.

Все больше убеждаемся, что легендарная практика туммо — это не чудо, но выработанный веками метод противостояния холоду, который вполне может быть применен для значительного повышения холодоустойчивости лиц опасных профессий (военных, сотрудников МЧС, альпинистов). Да и лечебные эффекты почти забытых ныне горных санаториев в свете наших исследований приобретают весьма интересные перспективы для лечения и профилактики таких серьезнейших заболеваний как атеросклероз и даже туберкулез, о чем мечтал еще К.С. Тринчер, когда пытался достучаться до отечественных фтизиаторов… Но это уже совсем другая история.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram ! Ежедневно вечером вам будет приходить подборка самых ярких и интересных публикаций за день. Найдите в контактах @chinarussia и добавьте его к себе в контакты или, предварительно зарегистрировавшись, перейдите на

Многим из нас приходилось видеть фотографии и картины, где изображены сидящие в горах голые йоги на снегу. Что это - фокус, результат закаливания или тайное знание? Можно ли этим искусством овладеть, и будет ли нам от него какая-то польза для здоровья?

- Что же изображено на картине Н.К. Рериха «На вершинах»?

На картине мы видим обнаженного монаха-отшельника, сидящего на вершине горы. Снег под ним подтаял. На Тибете эта древняя практика называется туммо, или йога внутреннего тепла (одна из шести йог Наропы, великого наставника буддизма Х! в.). Мы тоже так сидим в Гималаях, в долине Кулу, вблизи от места, где жили Рерихи. Каждый год туда ездим, чтобы изучать это явление на месте. У йогов, конечно, цели были другие - духовные, движение по пути совершенствования. Но туммо входило туда обязательно. Основой йоги внутреннего тепла является особый тип дыхания.

- А что характерно для обычного дыхания?

Обычно мы называем дыханием то, что, строго говоря, служит только обеспечением дыхания (вдох-выдох). А само дыхание - это процесс, при котором вещества пищи сжигаются в клетках нашего тела кислородом. Выделяется углекислый газ, вода и энергия, которая дальше либо используется непосредственно в виде тепла, либо накапливается в молекулах АТФ, служащих источником энергии для всех биохимических процессов в живых организмах. Все это очень похоже на работу автомобиля, только автозапчасти не поменяешь. Регулируется же наш дыхательный процесс не количеством вдыхаемого кислорода, а содержанием углекислого газа в крови. Как только возникает определенный избыток углекислого газа, дыхательный центр в мозгу заставляет нас сделать вдох.

- Почему же регулятором дыхания оказывается углекислый газ?

Если мы выполняем большую работу, например, перетаскиваем рояль с первого этажа на пятый, то начинаем дышать чаще и глубже - так тело реагирует на повышение общего содержания углекислого газа в крови. А в тканях регуляция кровотока может идти только за счет изменения просвета тончайших артериол, которые затем переходят в капилляры. Артериолы расширяются там, где кислорода требуется много, и остаются сдавленными там, где он не нужен. Поэтому к работающим тканям кровь устремляется в большем объеме, к неработающим - в меньшем. А расширяет сосуды на капиллярном уровне именно углекислый газ. Когда его становится много в организме в целом, раскрываются все капилляры на периферии, вплоть до появления покраснения и чувства жара. Именно так действовали угле-кислотные ванны в физиотерапии. Но повысить углекислый газ в организме можно и другим путем. Самое простое - это задержка дыхания, основа пранаямы в йоге.

- Расскажите, пожалуйста, о пранаяме.

Пранаяма включает целый ряд дыхательных техник, но наиболее важной частью является задержка дыхания, или кумбхака. Создателем или, скорее, фиксатором науки йоги считается Патанджали (II век до н.э.), автор книги «Йога-сутра». В этой книге даются строгие определения. Например, асана - это просто прямое устойчивое положение тела. Кумбхака - это задержка дыхания, и в самой йоге описаны эффекты, к которым она должна приводить.

- Какие же это эффекты?

Поскольку цель йоги - духовное развитие человека, то в результате такого развития он должен как минимум стать умнее окружающих. То есть необходимо, чтобы его мозг хорошо снабжался питательными веществами и кислородом. А как улучшить кровоснабжение мозга? Только путем расширения периферических кровеносных сосудов. Для этого надо увеличить концентрацию углекислого газа - с помощью задержек дыхания.

Возможна и обратная ситуация: выведение углекислого газа из организма. К этому приводит гипервентиляция, то есть избыточное дыхание.

Мы обычно разговариваем в режиме гипервентиляции, вот почему неопытные преподаватели, читая лекцию, через какое-то время прямо на глазах у студентов глупеют.

- Что вы имеете в виду?

Они забывают, что сказали, не знают, как закончить фразу. Режим избыточного дыхания позволяет нам говорить, но не дает дышать нормально. У любого человека, который начнет дышать, как паровоз, через некоторое время периферийный кровоток перекрывается, и первым органом, который на это отреагирует, будет головной мозг. Центральная нервная система начнет снижать свою функцию, чтобы снизить потребление кислорода. Первым делом мозг снижает высшую интеллектуальную функцию, и человек глупеет. Потом снижаются другие функции - вплоть до потери сознания, то есть обморока. Это называется «гипервентиляционный синдром».

- А как с помощью дыхания стать умным?

Если мы задержим дыхание, то улучшим ситуацию с периферийным кровообращением, и первым на это отреагирует тоже головной мозг. Как четко сформулировано у Патанджали: «Пранаяма делает ум способным к сосредоточению». Человек инстинктивно задерживает дыхание в момент озарения, открытия, медитации. Это физиологическая остановка дыхания - чтобы повысить содержание углекислого газа в крови и обеспечить наилучшее кровоснабжение мозга.

Почему сегодня дети не усваивают школьную программу? Почему обучение продлили уже до 11 лет и ставят вопрос о 12-летке? Потому что плохо обеспечен интеллектуальный процесс, в том числе запоминание.

- Чего же не хватает?

Одно из условий эффективной работы мозга - это прямое устойчивое положение тела, то есть, по определению Патанджали, асана. Более сотни лет такое положение тела ученика обеспечивалось предметом, который назывался парта. У нее были спинка и место для рук, к тому же она защелкивала учащегося так, что он был там зажат. Такая поза полностью соответствовала определению асаны. Собственно, отличники так сидят до сих пор. Они потому и отличники. Неправильная поза мешает учиться.

А вторая помеха - это болтовня на уроках. Когда люди болтают, они дышат чаще, и у них возникает гипервентиляция, то есть процесс, обратный тому, который обеспечивает достаточное кровоснабжение мозга. Отказались вначале от парт, а потом и от дисциплины, от абсолютного авторитета учителя. Неудивительно, что теперь за 10 лет программа не усваивается! Хотя бы 45 минут учащийся должен сидеть неподвижно, в прямой устойчивой позе и молчать, только тогда он начинает мыслить. А любая попытка нарушать дисциплину должна довольно жестко пресекаться.

- При задержке дыхания, помимо избытка углекислого газа, возникает и недостаток кислорода. Хорошо ли это?

Недостаток кислорода, или гипоксия, может быть вызван и задержкой дыхания, и кровопотерей, и нахождением в разреженном воздухе высоко в горах, и холодом, когда весь кровоток сосредоточивается в центре, а на периферию тела кровь не поступает. Организм можно натренировать легко переносить гипоксию, как, например, мы видим у дайверов или альпинистов. Однако гипоксия должна давать еще какой-то эффект. Именно он стал предметом наших исследований, когда мы занялись туммо, или йогой внутреннего тепла.

- В чем же практическая сторона йоги туммо?

О том, что при обычной пранаяме гипоксия дает жар, йоги знали давно. Но, оказавшись в Гималаях и на Тибете, они заметили, что пранаяма не только приводит к повышенному тепловыделению, но порой даже позволяет выживать в экстремальных ситуациях замерзания. Так, например, знаменитый тибетский йог, учитель буддизма и поэт Миларепа однажды оказался засыпанным в пещере в горах. Когда через месяц монахи откопали пещеру, чтобы его похоронить, они обнаружили исхудавшего, но живого Миларепу, который показал им написанную в пещере поэму о туммо. Он согревался особым дыханием, суть которого - довести процесс гипоксии до максимума. Для этого начинать задержку дыхания надо не на вдохе, как мы делаем, когда хотим получить максимум углекислого газа, а на выдохе. Именно пранаяма на выдохе и дает в пределе то, что называется практикой туммо.

- А откуда берется избыточное тепло?

На этот вопрос ответил советский биофизик К.С. Тринчер. В 1941 г. он был репрессирован и отправлен в лагерь на Урал, где страшные морозы. В лагере Тринчер задумался, как человек дышит на морозе. На улице -40°, а в легких всегда около +37°. За секунды воздух нагревается почти на 80°. Уже на свободе Тринчер доказал, что воздух согревают жиры, которые из крови попадают в альвеолы легких и там сгорают. Легкие - это еще и печка организма, там происходит химический процесс, названный легочным термогенезом. За счет него поддерживается теплокровность, постоянная температура тела. А запускает этот процесс гипоксия. Чем меньше внутри кислорода, тем мы горячее. Вдохнули, задержали дыхание, сделали несколько упражнений, затем медленно выдыхаем, стараясь выдохнуть до конца, делаем быстрый вдох и согреваемся. Продолжаем делать это упражнение, пока не ушли с холода. Даже в упрощенном виде оно может помочь, например, согреться зимой при долгом ожидании автобуса. Только лучше не сидеть, а ходить неподалеку.

- Давайте вернемся к вопросам здоровья. Может ли практика туммо чем-то реально помочь?

Этот древний метод можно применять для повышения холодоустойчивости, например, альпинистов, спасателей, военных и т.д. А еще при туммо происходят изменения в составе жиров в крови. Анализируя их, мы выяснили, что туммо не только согревает, но и лечит. Снижается уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), а уровень «хорошего» холестерина возрастает. Уже можно сделать вывод, что йога внутреннего тепла будет помогать при атеросклерозе. Еще быстрее, чем на морозе, «плохой» холестерин снижается при сидении в водопадах под ледяной водой.

И еще одно интересное явление. Известно, что холод вызывает стресс и, соответственно, должно возрастать содержание в крови кортизола - главного гормона стресса. Однако нами доказано, что при туммо кортизол снижается прямо в момент холодовых испытаний. Это уникальный и самый эффективный сегодня метод борьбы со стрессом. На Тибете это явление назвали «блаженством, которое переходит в мудрость».

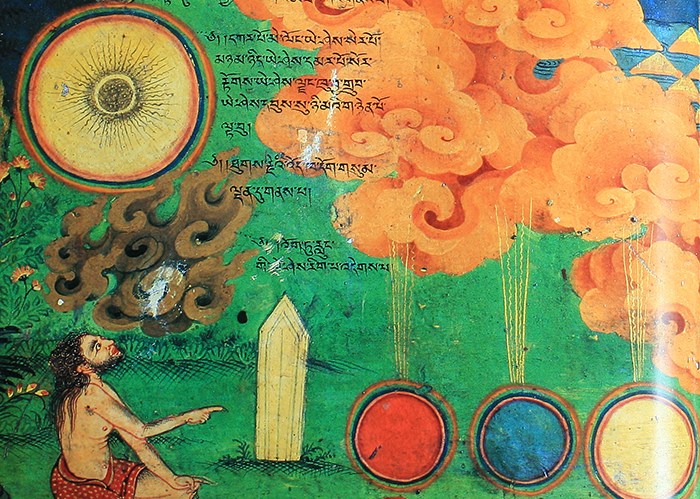

Туммо — это практика и способность переносить низкие температуры и буквально высушивать мокрую одежду в лютые морозы. Тибетский термин , означающий примерно «внутренний жар, скрытое тепло организма «. Тибетские отшельники, так же как и индийские, придерживаются представления о трех мистических «венах», играющих важную роль в духовной тренировке.

Один из патриархов школы Великий йог Тибета Миларепа он жил с 1040 до 1123 г. Миларепа был йогином, прославившимся своими песнями. Фотография куклы из музея Норбулинка штат Химачал Прадеш.

Обладал удивительной способностью не замерзать даже в самую холодную погоду, благодаря мистической силе практики внутреннего жара «Туммо». Изображается в тибетской иконографии в белой накидке йогина.

Китайская акварель с изображением Миларепы

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Как химик экспериментирует с элементами материи, так и Миларепа экспериментировал с элементами сознания, и кроме него никто другой не проводил более плодотворно испытаний учений его Великого Учителя Будды путем практического их применения.

За высшие достижения в практике буддизма Миларепа почитается не только буддистами всех школ на его родине — в Тибете и в соседних странах Азии, где он признается совершенно Просветленным, но и всевозрастающим числом искателей истины во всем мире, узнавших о нем после опубликования его биографии на Западе.

Фотографии из библиотеки Далай Ламы города Дарамсала штат Химачал Прадеш. Привезены из Гималайской экспедиции автором блога Сергеем Меркуловым.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Начинается тренировка с дыхательных движений и одновременно — с морально-психологического настроя. Вместе с выдыхаемым воздухом занимающийся исторгает из себя гордость, гнев, ненависть, алчность, лень и глупость. При вдохе «втягиваются», вбираются в себя образы святых, дух Будды, пять мудростей — все, что существует в мире благородного, возвышенного и чистого.

Следующие за этим упражнения — собственно генерации Тумо — состоят из 10 частей, или этапов, следующих один за другим без перерыва.

Дыхание спокойное, ритмичное, желательно беспрерывное повторение поддерживающих дух мантр.

Главное условие — полное сосредоточение на видении огня и связанных с ним ощущений теплоты, исключение всех остальных мыслей или мыслеобразов.

Различные ассаны или позы индийских йогов. Фотография древней рукописи из библиотеки Далай Ламы

Мистические «вены» (которые автор предпочитает называть «артериями» — для более приятных ассоциаций при медитации, но в силу должной дани традиции сохраняет исходное наименование) не имеют никакого отношения к кровеносным венам. Это — каналы, имеющие тонкоматериальную природу, составляющие часть астрального или, точнее, эфирного тела.

Циркулирующая по ним энергия (прана) также контролируется йогой, как и физиологические функции «грубого» тела. В данном случае описываемое упражнение призвано защищать наш организм от холода:

благодаря генерации Тумо тибетские отшельники обладают поразительной морозоустойчивостью.

Ясно, что в условиях высокогорья (на высоте 3000-4000 м над уровнем моря) это — одна из важнейших способностей, чтобы выжить.

Считается, что в результате сосредоточенной работы с мощными внутренними энергиями, практикующие йогу внутреннего тепла буддисты способны «излучать» тепло, быть абсолютно невосприимчивыми к холоду.

Несмотря на то, что упражнение предназначено для развития холодостойкости, разучивать его и тренироваться все же следует в теплом помещении

В Тибете йогинов, практикующих туммо, называют «респа» (дословно — «белая юбка»), за то, что они даже в самые лютые холода облачены лишь в тонкие хлопковые обноски, обходятся без тёплой одежды.

О туммо в своих песнях часто упоминал Милареспа (кстати, из-за его аскетического обычая носить хлопковую одежду круглый год ему, имевшему при рождении имя Мила, и присвоили прозвище «респа».

Сложность Туммо в поиске настоящего мастера преподавателя

Самостоятельно разжечь в себе Туммо не получается практически не у кого из западных людей. Обязательно нужен наставник с Тибета или Индии. Даже продвинутым йогом не всегда удается произвести мистический жар, или после многочисленных занятий йогину с трудом удается разжечь внутренний огонь и обрести нектар, который не устойчив и возникает только в какой-то одной области тела, он должен, получив наставления духовного Мастера, выполнять различные вариации медитации внутреннего огня.

О практике Туммо на начальном этапе

Вначале практики туммо вы ощущаете себя так, как будто вас побили. Вы чувствуете, что как будто у вас ушибы по всему телу, вы обессилены и разорваны на части. В случае, если ваши руки распрямлены, вы чувствуете, что не можете их согнуть, а если согнуты, чувствуете, что не можете распрямить, аналогично с ногами. Вы чувствуете себя ужасно плохо. Это первый уровень или этап практики туммо.

На этом этапе вы можете задуматься: «Какой в этом смысл? Зачем этим заниматься? » Вы чувствуете себя все хуже и хуже, и у вас возникает соблазн остановить практику. На данном этапе практики туммо, который называется «этап, когда туммо есть страдание», вам необходимо распознать что это нормально и просто заставить себя продолжать.

Данные переживания и ощущения не означают, что вы делаете практику неправильно, они означают что вам нужно зародить стойкость и пройти через этот первый этап.

Если вы продолжите практику, то первым делом, что рано или поздно случится, это улучшение пищеварения. Вы обнаружите, что усваиваете пищу гораздо легче и лучше. В результате, поначалу вы будете чувствовать себя более голодным и захотите есть больше.

Будет казаться, что вы никогда не чувствуете наполненность от еды и никогда не чувствуете, что переели. Также вы можете ощутить начало легкого переживания тепла чандали. Кроме того, на этом этапе, большинство проблем с пищеварением будут очищены и облегчены.

Улучшение пищеварения и начало ощущения тепла, это первые знаки того, что практика туммо работает.

По мере продвижения в практике, вы можете прийти к тому, что даже если ваше тело, особенно внешняя поверхность тела, замерзает, вы не чувствуете холода, потому что ваш ум наполнен ощущением тепла. Когда вы начинаете переживать тепло чандали, оно может возникнуть различным образом и в различных местах.

В зависимости от вашего телосложения и строения каналов, оно может возникнуть либо извне, продвигаясь внутрь, либо изнутри, двигаясь наружу, либо возникнуть в одних частях вашего тела, а в других не возникнуть.

На этапе повышения тепла особенно важно соблюдать обязательство практики туммо касательно не ношения меха, так как нося мех вы устраняете потребность вашего тела в порождении тепла, а без потребности тело порождать тепло не будет. Для порождения тепла необходима потребность в этом, а мех слишком изолирует ваше тело, даже если вы породите тепло, вы этого не заметите.

По мере увеличения тепла посредством практики, вам необходимо постепенно уменьшать количество носимой одежды. Очевидно, что данные рекомендации подразумевают холодный климат. Вначале практики вам не надо сразу же уменьшать количество носимой одежды до минимума. Вы делаете это постепенно, по мере того, как растут ваши способности.

Очень важно делать это постепенно. Если вы дойдете до этапа, когда вы сможете в течение трех лет во все времена года носить только один слой одежды из хлопка, тогда вы считаетесь практикующим высочайшего порядка.

Это подразумевает контакт с холодом, поэтому выполнение данного условия в Тибете или в России, где очень холодные зимы, подходит.

На первом этапе развития тепла практика очень важна. Например, если вы не будете выполнять визуализации, физические упражнения, дыхательные техники, тогда ваше тело замерзнет подобно камню. Если вы сделаете всё это, вы мгновенно согреетесь.

На данном этапе упражнения подобны раздуванию огня, поэтому они очень важны и выполнение метода должно постоянно соблюдаться.

Если вы продолжите практику, вы сможете дойти до этапа, когда тепло не изменяется вне зависимости от того, делаете ли вы визуализации или нет. Оно не увеличивается, когда вы делаете визуализации, и не уменьшается, когда не делаете.

На данном этапе вы можете начать объединение практики туммо с раcпознанием природы своего ума. Просто пребывая в природе ума, вы не будете мерзнуть.

МЕДИТАЦИЯ ПОДЪЕМА МИСТИЧЕСКОГО ОГНЯ

1. Сядьте в правильную позу, падмасана, сиддхасана. Спина должна быть обязательно прямой,руки лежат на коленях.

2. Представьте свое тело пустотным, светящимся неярким белым светом, и центральный канал в виде полой трубки красного цвета, толщиной с большой палец руки.

3. Визуализируйте в районе копчика муладхара чакру в форме желтого квадрата, по сторонам которого располагаются четыре лепестка красного цвета. В его центре находится темно-красный треугольник, перевернутый вершиной вниз, который объят пламенем.

4. Читайте мантру для пробуждения энергии Кундалини «Ом Маха Шакти Намаха»,что означает: «Великой Силе, Вселенной — поклонение!».

5. Выполняя 3 раза ашвини мудру, заставьте пламя в перевернутом треугольнике разгореться ярче и поднимайте его вверх по центральному каналу сушумна вдоль позвоночника.

6.Поднимая огонь вверх, задержите его на несколько секунд в анахата чакра на уровне спины.

7. Пламя, поднявшись до вишуддха чакры, останавливается. Если продолжать поднятие огнядо макушки головы, то, возможно, вам удастся поднять и сублимировать много праны в сахасрара чакре, однако это опасно потерей энергии, т.к. энергия может выйти через глаза, уши или рот. Поэтому, рекомендуется доводить энергию до вишуддха чакры и остановливать огонь на уровне горла.

8. На расстоянии нескольких сантиметров над макушкой головы представьте серебристо-белый шарик — бинду, размером чуть больше горошины.

9. Жар пламени настолько силен, что оно начинает оплавлять точку бинду и, оплавляясь, с него начинает капать вниз на чакры амрита, нектар бессмертия.

10. Представьте, как нектар капает, наполняет и очищает сахасрара чакру,вишуддха чакру, анахата чакру. В анахата чакре, на передней части тела, нектар задерживается на несколько секунд дольше, чем в других чакрах, чтобы лучше очистить ее.

Затем нектар продолжает капать и наполняет манипура чакру, свадхистана чакру и входит обратно в муладхара чакру.

11. Нектар, попадая на темно-красный треугольник, вызывает сильное шипение и бурление,усиливая разгорающийся огонь в муладхара чакре. Шипение должно явственно ощущаться и напоминать шипение масла, попавшего на раскаленную сковородку.

Затем огонь вновь начинает подниматься вверх.

Это один цикл.

Повторяйте от 30 до 50 циклов.

Меры предосторожности при практике внутреннего огня .

Чтобы не вызвать дисгармонию праны, йогину следует помнить о мерах предосторожности:

~ не приближаться близко к огню, костру,

~ не оставаться на палящем солнце,

~ не дуть в большую трубу, меха, не задувать пламя,

~ не дышать через рот,

~ не носить меховую одежду даже в мороз,

~ не ходить обнаженным в жару,

~ беречь сексуальные субстанции тела, не допускать их утечки,

~ питаться доброкачественной и питательной пищей.

Вот краткое изложение предлагаемого метода внутреннего огня:

Присесть на корточки, скрестить ноги, пропустив их под бедрами, и соединить руки. В этом положении:

1. Вращать желудок

три раза справа налево и три раза слева направо.

2. Делать желудком взбивающие движения

с максимально возможной энергией.

3. Раскачиваться, встряхиваться, подражая движениям норовистой лошади,

и слегка подпрыгнуть,

не меняя позы со скрещенными ногами.

Эти три упражнения нужно повторить три раза и закончить большим прыжком,

налджорпа должен постараться подскочить возможно выше.

Нет ничего удивительного, если после такой гимнастики бывает жарко.

Описанное упражнение сродни практике индусской Хатха-йоги.

Упражнение продолжают, задерживая дыхание до тех пор, пока живот не примет «форму горшка».

Нужно вообразить себе по солнцу в каждой ладони, под подошвами ног и под пупком.

При трении друг о друга солнц в руках и ногах вспыхивает огонь.

Огненные языки доходят до солнца под пупком, и последнее вспыхивает в свою очередь, наполняя все тело пламенем.

При каждом выдохе кажется, будто пылает весь мир.

Упражнение заканчивается двадцать одним большим прыжком.

(Выдержка из сочинения Наропы «Трактат о Шести Доктринах».)

ЭФФЕКТ: Адепты системы генерации Тумо ходят в горах Тибета в любой мороз в тонкой хлопчатобумажной одежде. Однако данное упражнение полезно не только для выживания в условиях холода. Благодаря его практике развивается способность к длительной медитации, возможность контроля психики и ума.